Materiali di costruzione e rimesse d'epoca

La costruzione di ferrovie e tramvie, fin dalle origini, ha richiesto l’impiego di materiali robusti e durevoli, capaci di resistere alle sollecitazioni meccaniche, climatiche e al passaggio del tempo. Pietra, ferro, legno, ghisa e acciaio hanno costituito l’ossatura di binari, ponti, stazioni e rimesse, mentre mattoni, cemento e vetro hanno modellato architetture funzionali e spesso eleganti.

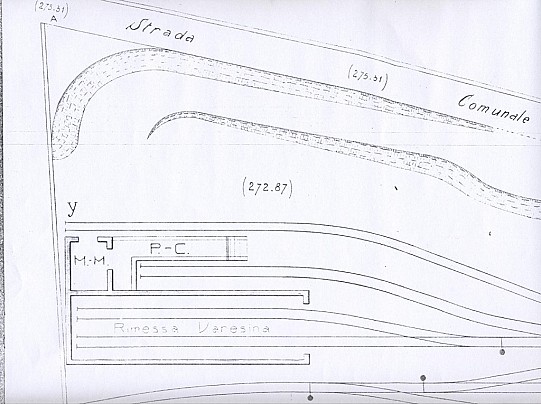

Rimessa tramviaria di Belforte e Masnago

Oltre al grande deposito-officina annesso alla centrale termoelettrica di Sant'Ambrogio (Varese), nel quale venivano ricoverati tanto i veicoli tranviari quanto quelli ferroviari, le tramvie potevano contare su una rimessa tranviaria, che poteva contenere un massimo di quattro rotabili, presso il capolinea di Belforte (di fianco al cimitero) e, fino ad epoca imprecisata, una piccola rimessa presso il capolinea di Masnago.

_________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Storia dello scartamento italiano. Associazione del Personale “Treni Trazione & Stazioni” http://www.lanostraferrovia.it

- Adriano Betti Carboncini, Binari ai Laghi. Ed. ETR. 1992

- “Il Nuovo Lario”, articoli di Pietro Magni (“un fotograf amateur”). Articoli vari apparsi sul giornale dal 1884 al 1888

- Bruno Porta, La Ferrovia Menaggio-Porlezza 1884-1966. Centro Studi Storici Val Menaggio. 1985

Centrali Elettriche

Centrale termoelettrica di Sant’Ambrogio

La SVIE, per fronteggiare il sempre crescente fabbisogno di energia elettrica, aveva potenziato la centrale termoelettrica di Sant’Ambrogio, che dal 1907 comprendeva 5 caldaie a vapore tipo “Cornovaglia” nonché due motrici a vapore orizzontali con valvole a due cilindri accodati con condensazione, una della potenza di 360 Kw, l’altra di 735 Kw, accoppiata ognuna a un alternatore trifase a 6.300 V; 50 Hz.

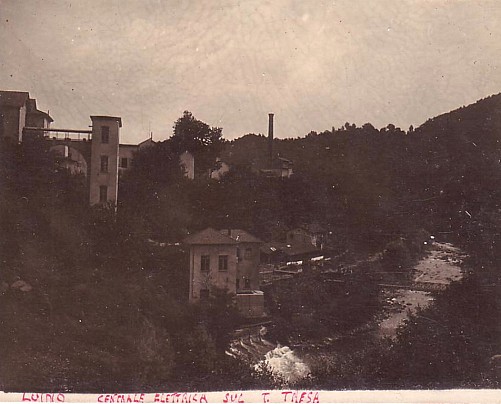

Centrale elettrica di Maccagno

Nel 1909 la Società Varesina iniziò la costruzione dell’impianto idroelettrico per l’utilizzazione delle acque del Lago Delio, uno specchio d’acqua di circa 200.000 mq. a 922 m. sul livello del mare; questo laghetto alpino, senza affluenti e con bacino idrografico alquanto limitato, venne ingrandito mediante ingegnose opere idrauliche che raccoglievano le acque della Val Molinera, situata a Nord-Est del bacino. Le acque del Delio vennero convogliate all’esistente Centrale di Maccagno con una doppia condotta forzata lunga 1.600 mt. e con una caduta utile di 648 mt; alla centrale, opportunamente ampliata, vennero aggiunte 4 turbine Pelton sviluppanti ognuna 735 Kw a 750 giri, accoppiate ad altrettanti alternatori che generavano corrente trifase alla tensione di 70.000 V 50 Hz. Per la corrente di eccitazione esistevano due gruppi generatori comandati da due turbine da 74 Kw.

Centrale elettrica di Cunardo

In attesa che venisse completato l’impianto idroelettrico del Lago di Delio, la SVIE acquistò dal Comune di Lugano la corrente elettrica che veniva trasportata dal confine di Ponte Tresa alla centrale idroelettrica di Cunardo, alla tensione di 25.000 V; qui, in un’apposita cabina, la corrente veniva trasformata a 6.700 V mediante due trasformatori trifasi in olio con circolazione d’acqua e quindi immessa in parte nella rete della SVIE stessa, che aveva acquistato anche dalla Società Lombarda una certa quantità di corrente da distribuire nella zona a Sud del Lago di Varese, con allacciamento ai due caselli di Ponte Vedano e Comabbio. Oltre alla conduttura a 6 fili per corrente, la ferrovia Bettole di Varese - Luino, partivano da Cunardo altre due condutture, una che attraverso la Valcuvia arrivava a Cittiglio e di qui giungeva a Varese per Gavirate, l’altra per Brinzio e Velate, in congiunzione con la prima. Si aveva così un quadrilatero con una diagonale sezionata in parecchi punti, cosicché era possibile assicurare il servizio continuo in tutta la zona, specie a Varese che era il punto di massimo consumo. Dalle condutture principali partivano le derivazioni per 55 Comuni; tutta la rete comprendeva circa 100 km di condutture ad alta tensione e 80 cabine di trasformazione.

Raccordi in linea

Esistevano raccordi in linea con le miniere della Valganna, i forni da calce della ditta Varini (poi Bossi) presso Cunardo, nonché con una cava di pietre sulla linea Ponte Tresa - Luino; il raccordo con la Filatura Huissy si trovava presso la stazione di Creva. Nel mese di settembre 1918, la SVIE si era sostituita alla SNF nell'esercizio della ferrovia Ponte Tresa—Luino. Immediatamente (progetto e domanda del 3 settembre 1918) la Società Varesina chiese l'autorizzazione per l'elettrificazione della linea, l'allargamento dello scartamento del binario da 850 a 1.100 mm, l'allacciamento con le ferrovie Bettole di Varese - Luino (tratto in comune di 0,230 km tra Luino Lago e Luino Scalo) e Ghirla - Ponte Tresa, lo spostamento e la sopraelevazione della sede stradale di circa 2 mt. tra le progressive km 8,154 e 9,650. Questa modifica della linea serviva a portare il binario al di fuori delle acque del costruendo bacino idroelettrico di Creva, che la Società Elettrica del Tresa, emanazione della SVIE, avrebbe utilizzato per produrre energia utile anche per il nuovo esercizio elettrico della ferrovia Ponte Tresa - Luino. Il fiume Tresa, che porta le acque del Lago di Lugano (quota 271 m) nel Lago Maggiore (quota 193 m), nei primi 6 km del suo percorso segna il confine tra Italia e Svizzera e scende con un dislivello di 40 mt; entra, quindi, totalmente in territorio italiano per il rimanente percorso con una perdita di quota di ulteriori 38 mt.

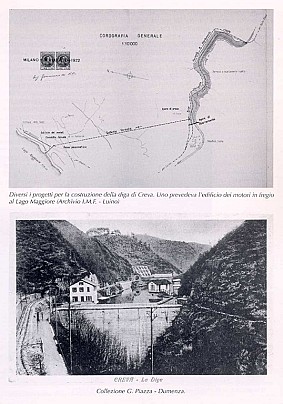

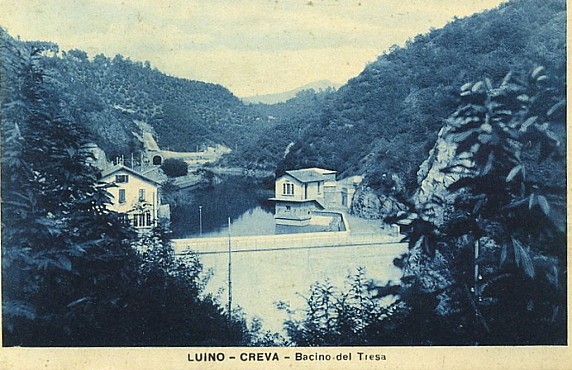

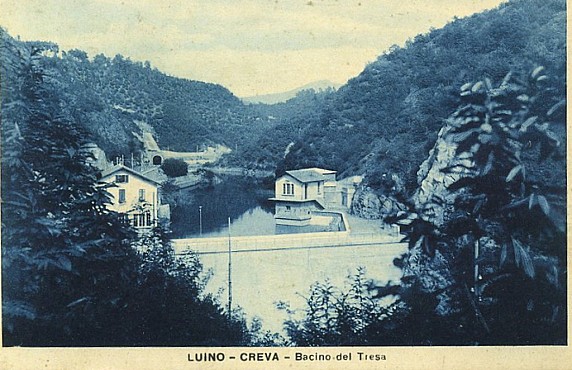

Sfruttamento delle acque del fiume Tresa (bacino idroelettrico di Creva)

Gli studi per lo sfruttamento delle acque del Tresa datavano già da molti anni; nulla però si era potuto prima di allora concludere per difficoltà internazionali circa la regolazione dell'uso delle acque promiscue. Ci si limitò, pertanto, allo sfruttamento della sola parte in territorio italiano, su un dislivello che venne ridotto a 25 mt. Fu realizzato un bacino artificiale lungo 1.300 m della capacità di 7.000 m3, che richiese innanzitutto la deviazione della ferrovia Luino - Ponte Tresa.

_________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Storia dello scartamento italiano. Associazione del Personale “Treni Trazione & Stazioni” http://www.lanostraferrovia.it

Adriano Betti Carboncini, Binari ai Laghi. Ed. ETR. 1992

- “Il Nuovo Lario”, articoli di Pietro Magni (“un fotograf amateur”). Articoli vari apparsi sul giornale dal 1884 al 1888

- Bruno Porta, La Ferrovia Menaggio-Porlezza 1884-1966. Centro Studi Storici Val Menaggio. 1985

Stazione di Porlezza. Ferrovia Porlezza-Menaggio

Il complesso ferroviario di Porlezza occupava un'area di circa 8090 mq.; sulla sinistra, a pochi metri alle spalle dei fabbricati, il torrente Rezzo. Sull'area occupata dalla stazione sorgevano quattro fabbricati così distinti: il primo, per i viaggiatori, con biglietteria, sala d'attesa, ufficio del capo stazione, telegrafo, locale per la spedizione e il ritiro dei bagagli, locali del ristorante e, sul lato opposto, il locale per la dogana. Sulla facciata, al centro e a un metro d'altezza dal piano del marciapiedi, una piccola lastra in marmo bianco segnava con una linea orizzontale la quota di mt. 275,50 sul livello del mare e, fra il piano terra e il primo piano, la scritta "Stazione di Porlezza". Al piano superiore l'alloggio per il dirigente principale Il secondo, per ricovero locomotive, servizi igienici per donne e uomini. Il terzo, distanziato dai due precedenti, accoglieva l'officina delle riparazioni del materiale rotabile e il locale degli attrezzi per il controllo e la manutenzione della linea. Il quarto, sulla riva del lago, quale deposito per il carbone, i lubrificanti e il materiale di pulizia e, all'esterno, una colonna idrica per il rifornimento dell'acqua alle locomotive. Con il passare degli anni venne aggiunto al fabbricato principale una tettoia metallica a pensiline. L'organico del personale addetto alla ferrovia oscillava fra i 40 e i 45 uomini.

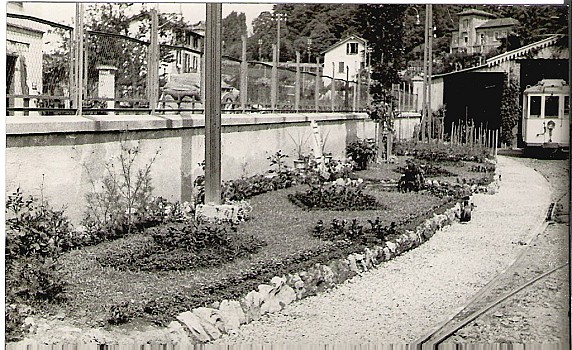

Stazione di Menaggio. Ferrovia Menaggio-Porlezza

A Menaggio la sede ferroviaria non aveva spazio, correva stretta fra la Strada Regina e il muro di sostegno del giardino dell'Asilo degli Olivi, per circa 140 metri in piano. Il binario di linea terminava con una piattaforma girevole per la manovra delle locomotive. Dalla stessa piattaforma girevole partivano altri due binari; l'estremo a monte finiva tronco nella rimessa, il mediano si prolungava fino a raggiungere il fianco esterno della rimessa. Un modesto fabbricato chiamato casello n. 1 sorgeva, verso il monte, di fronte alla piattaforma. Il piazzale si sviluppava ad una quota superiore media di m. 1,60 sul piano rotabile della provinciale Regina nel punto in cui la gradinata di 10 scalini, costruita in un vano rientrante, immetteva sulla banchina della stazione. Un modesto parapetto in ferro proteggeva il viaggiatore per una lunghezza di circa 80 metri. Fra il primo e secondo binario, verso sud, sorgeva un piccolo piano caricatore per permettere il carico delle merci pesanti sui vagoni; un raccordo con lieve pendenza lo univa alla strada "Regina".

Stazione di Menaggio. Passaggi sui natanti

L'area della stazione, sia verso il lago che verso la strada comunale era chiusa da una cancellata per parte. Fra il pontile ed il cancello a lago vi era un'area pubblicata denominata successivamente "Piazza XX Settembre". Per le esigenze dei viaggiatori provenienti da Lugano con i piroscafi e diretti al Lago di Como, veniva costruito un apposito imbarcadero prospiciente la stazione ferroviaria. Nel 1911 a Menaggio, con una media giornaliera di 37 passaggi di piroscafi ai due imbarcaderi, quello centrale e quello della ferrovia, sbarcavano e s’imbarcavano sui natanti oltre 234.000 passeggeri, di questi, un numero rilevante proveniva dalla ferrovia o si avviava all'uso della stessa. Oltre ai viaggiatori, turisti e pendolari, con carri del tipo "pianale a sponde basse", la ferrovia trasportava legna da ardere e fascine per fornai, provenienti dai boschi della Val Menaggio, per essere trasferiti a Como sulle "Gondole" o sui "Comballi".

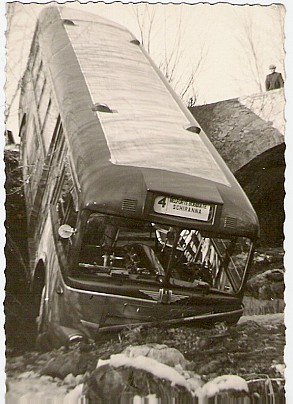

Incidente a Menaggio

Il 4 dicembre 1884, a 30 giorni dall'inizio del servizio regolare, la locomotiva del convoglio, partito alle 14:50 da Menaggio, uscì dai binari e si fermò sulla sinistra nella massicciata, verso il monte, evitando di precipitare a valle a pochi metri dalla galleria. Enorme spavento tra i viaggiatori che, comunque, non subirono danni. Con un lavoro durato circa 3 ore la strada ferrata venne rimessa in efficienza.

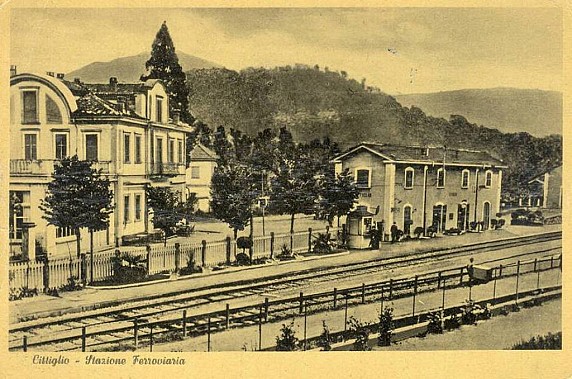

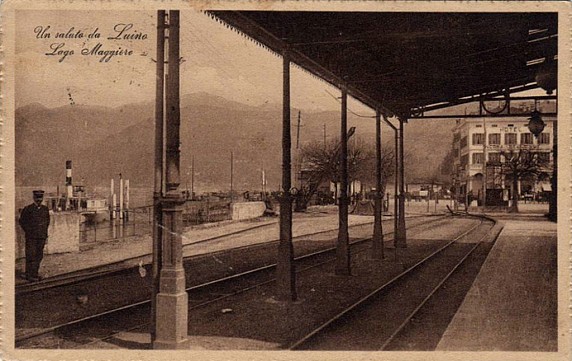

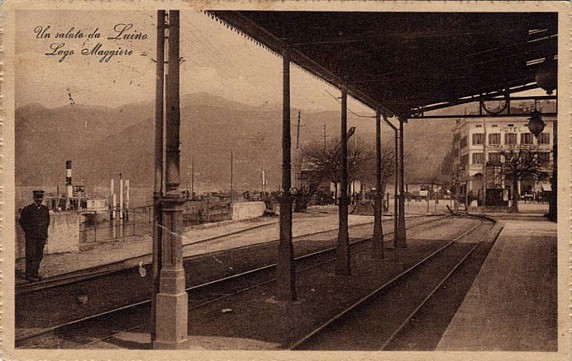

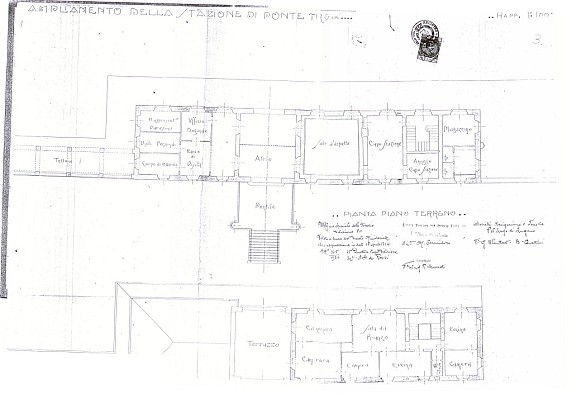

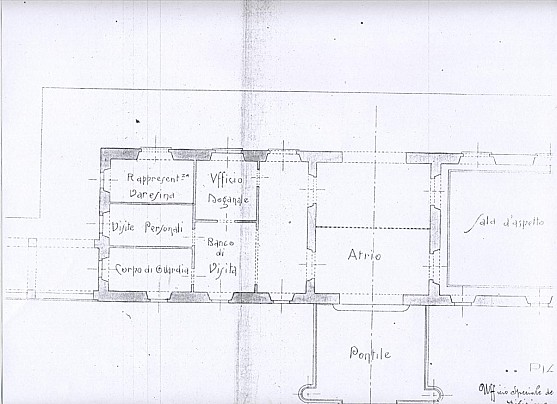

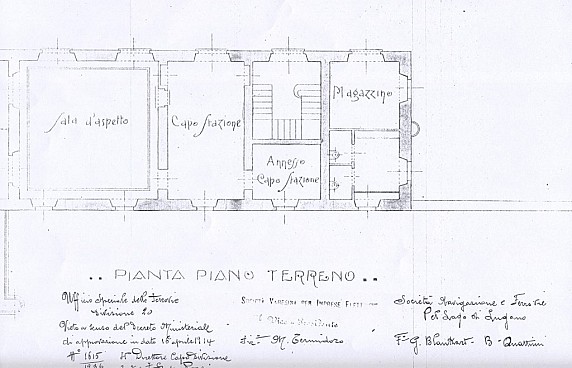

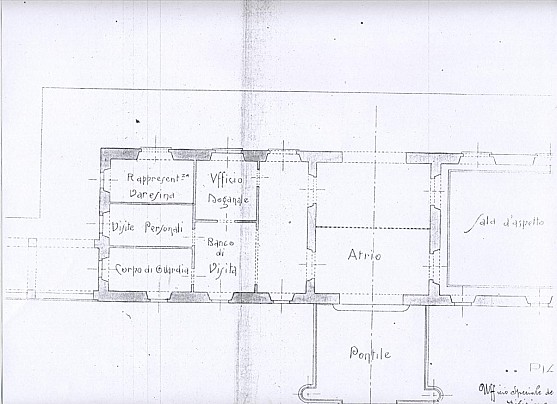

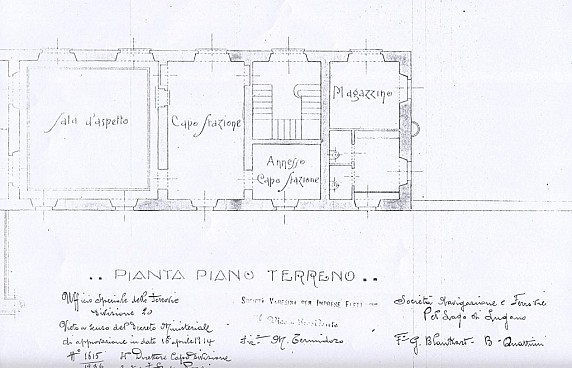

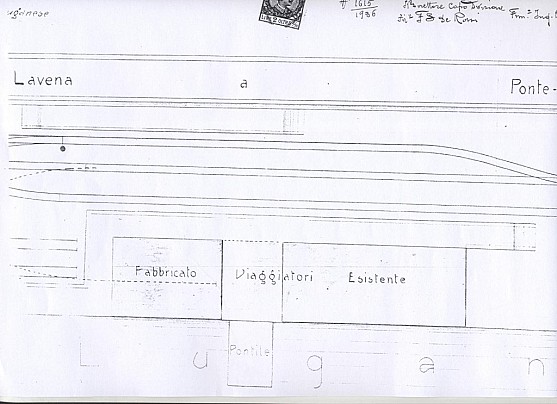

Stazione di Ponte Tresa

La stazione di Ponte Tresa, già esistente per la ferrovia a vapore Menaggio-Porlezza, viene ampliata nel 1916 quando viene costruita la rimessa ferro/tramviaria. L'edificio di Lavena Ponte Tresa presentava alcune decorazioni in stile, come i ferri battuti liberty del cancello-balaustra e della pensilina in legno.

Stazioni di Ghirla e Cadegliano. Tramvia Ghirla - Ponte Tresa

Nel 1914 fu inaugurato il tratto Ghirla - Marchirolo e nel 1915 il tratto Marchirolo-Ponte Tresa. Entro questi .termini cronologici va, quindi, collocato l'ipotizzato intervento dell’architetto Giuseppe Sommaruga. In quegli anni l'architetto collaborava, tramite lo studio dell’ingegnere Macchi, con la Società Varesina Imprese Elettriche per i lavori a Campo dei Fiori e al Colle Campigli; lo stesso Macchi era impegnato ai lavori per la linea Ghirla-Ponte Tresa. L'impronta dell'architetto è più sensibile nelle stazioni di Ghirla e di Cadegliano, di maggior impegno compositivo, con tipico uso di materiali abbinati (fìnta pietra, laterizi a vista, legno). La struttura è caratterizzata dall'utilizzo della pietra e dell'intonaco per le murature, del legno per le mensole a sostegno delle parti sporgenti e dei cornicioni. Le finestre sono collegate da fasciature decorative sempre in pietra naturale e, molto interessante, è il camino pensato come prolungamento di uno dei muri laterali. Meno calzanti appaiono le Stazioni di Cugliate-Fabiasco e Marchirolo, molto simili tra di loro. Non è inverosimile che Sommaruga abbia lasciato schizzi o disegni preparatori poi realizzati dall'ufficio tecnico della Società, magari in tempi diversi (le stazioni di Cugliate e Marchirolo sembrerebbero più tarde delle altre). I piccoli edifici sono in buone condizioni essendo stati trasformati, dopo la soppressione della linea elettrica, in abitazioni o servizi (ufficio postale per Cadegliano), ad esclusione della minuscola stazione di Lavena (in abbandono).

Stazioni e fermate intermedie. Campo dei Fiori

Oltre alle due stazioni esistevano tre fermate intermedie provviste di "scale d'imbarco" poste all'altezza degli scompartimenti delle carrozze. La stazione superiore, eseguita su progetto dell'architetto Sommaruga, constava di un ampio piazzale belvedere scavato nella roccia, di un fabbricato centrale a due piani oltre a quello sotterraneo, di una tettoia d'arrivo con le due scalee d'imbarco e sbarco. Il macchinario e l'impianto elettrico vennero installati nel sotterraneo; al piano terreno vi era la sala d'aspetto per i viaggiatori e la cabina di manovra, al piano superiore gli alloggi per il capomeccanico e il meccanico.

Le stazioni superiori e inferiori della Funicolare del Colle Campigli

La stazione inferiore, ubicata in via Silvestro Sanvito, era costituita da una tettoia con sottostanti scalee d'imbarco; la stazione superiore si componeva, invece, di un piccolo ma elegante fabbricato con il solo piano terreno, ove erano la sala d'aspetto e la cabina del manovratore; nel sotterraneo si trovava la sala dei -macchinari. Anche questo complesso fu costruito dall'impresa De Grandi

Passaggi a livello

Passaggi a livello sulla Tramvia Ghirla-Ponte Tresa

“Per quanto le ultime disposizioni legislative tendano a facilitare l’ammissione di passaggi a livello non custoditi, tuttavia ben sei attraversamenti di strade (due provinciali e quattro comunali) vennero muniti di opportune chiusure, fa manovrarsi da apposito personale di guardia. Oltre a questi, dato il grande frazionamento della proprietà, si hanno poi numerosi altri attraversamenti di strade campestri e di accessi ai fondi non custoditi e muniti di semplici tabelle monitorie, per richiamare l’attenzione dei passanti.”

_________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Storia dello scartamento italiano. Associazione del Personale “Treni Trazione & Stazioni” http://www.lanostraferrovia.it

- Adriano Betti Carboncini, Binari ai Laghi. Ed. ETR. 1992

Bruno Porta, La Ferrovia Menaggio-Porlezza 1884-1966. Centro Studi Storici Val Menaggio. 1985

- “Il Nuovo Lario”, articoli di Pietro Magni (“un fotograf amateur”). Articoli vari apparsi sul giornale dal 1884 al 1888

- Rivista dei Trasporti. Organo Ufficiale della Federazione dei Trasporti. Anno VII – Vol. VII. 1915

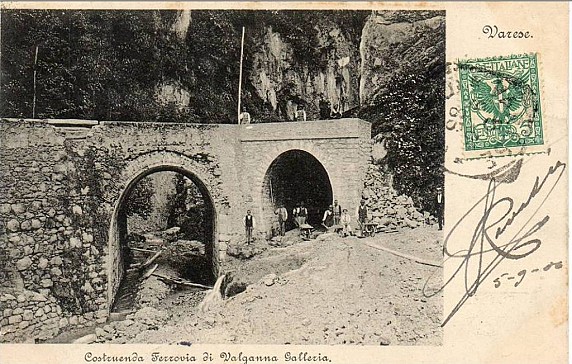

Gallerie e Viadotti

In ingegneria civile una galleria o traforo o tunnel è una perforazione del terreno approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni.

Ponti

I ponti

Le tipologie costruttive di un ponte ferroviario sono numerose; ognuna di esse ha, comunque, un utilizzo che la rende insostituibile in determinate situazioni. Si definiscono propriamente ponti i manufatti con lunghezza superiore a mt. 5, mentre sono ponticelli quelli che non raggiungono questa lunghezza ma superano 1 mt. Comuni a tutte le tipologie sono alcuni elementi caratteristici del ponte; fra questi, la luce retta (la distanza minima tra le spalle o le pile adiacenti) e la luce obliqua (la distanza tra le spalle o le pile, misurata lungo la direzione del binario).

_________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Storia dello scartamento italiano. Associazione del Personale “Treni Trazione & Stazioni” http://www.lanostraferrovia.it

Ponti e gallerie delle linee ferro-tramviarie varesine

Ferrovia Menaggio – Porlezza. Il Ponte del Fontanin

Il Ponte del Fontanin superava il torrente del valletto detto Fontanin con un manufatto a tre arcate, volte in mattoni e spalle e pile in pietra. Oltre a considerevoli scavi per trincee e cave di prestito (complessivamente 160.000 mc) vennero scavate 6 gallerie (Flesso, Dovrana, Formiche, Redondo, Lavena, Artifili) con uno sviluppo complessivo di 485,85 mt, misurando la maggiore 128,65 mt. I lavori incontrarono parecchie difficoltà di costruzione a causa della natura sabbiosa del terreno.

Ferrovia Menaggio – Porlezza. Galleria di Cardano

La galleria di Cardano aveva una larghezza di circa m. 3,30 ed una altezza, dalla superficie di rotolamento della rotaia di circa mt. 3,90.

Ferrovia Menaggio – Porlezza. Galleria detta di "Croce"

La galleria, detta di "Croce", era lunga circa 90 metri. Nel 1948 la galleria venne allargata ed elevata in altezza per permettere il passaggio dei nuovi convogli con sagoma maggiore dei precedenti.

I ponti in ferro del Torrente Cucco (Ferrovia Ponte Tresa - Luino)

Ponti in ferro superavano i Torrenti Cucco per mt. 24 e Rezzo per mt. 10 di lunghezza. Erano due opere di siderurgia meccanica interessanti: due travi principali, un trapezio con montanti e diagonali, parallele fra loro, semplicemente appoggiate sulle spalle, collegate con travi trasversali sulle quali poggiavano le longherine che a loro volta reggevano le traverse in legno. Ai lati esterni dei binari correva una lamiera per permettere il passaggio pedonale del personale di sorveglianza del ponte. I ponti in ferro vennero ordinati nel mese di agosto 1883 alla ditta Bell Maschinenfabrik AG di Kriens, località alla periferia sud-ovest di Lucerna. Il contratto prevedeva la consegna in opera dei manufatti entro il 1 febbraio 1884.

I ponti-viadotti della Tramvia Ghirla-Ponte Tresa

Le opere d'arte più importanti lungo la linea tramviaria Ghirla-Ponte Tresa comprendevano due ponti-viadotti: uno nella valle Dovrana (4 arcate di 8 mt. ciascuna, in curva del raggio di 100 mt.) e l'altro sul Rio Dovrana (2 luci oblique di 10 mt., in curva del raggio di 80 mt. con pendenza del 45 per mille).

___________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Francesco Ogliari "Tra ruote e binari in Lombardia". Silvana Editoriale. 2005

“Il Nuovo Lario”, articoli di Pietro Magni (“un fotograf amateur”). Articoli vari apparsi sul giornale dal 1884 al 1888

- Bruno Porta, La Ferrovia Menaggio-Porlezza 1884-1996, Centro Studi Storici Val Menaggio, 1985.

- Adriano Betti Carboncini, Binari ai Laghi - Ferrovie Tramvie e Funicolari intorno ai laghi di Como.

Ex rimessa s.n.f. /svit

La storia legata al progetto s’intreccia strettamente con il fiorire, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, di linee ferroviarie e tramviarie nel bacino delle valli varesine a ridosso con la Confederazione Elvetica, quale strumento di comunicazione e sviluppo prevalentemente turistico.

Contesto storico

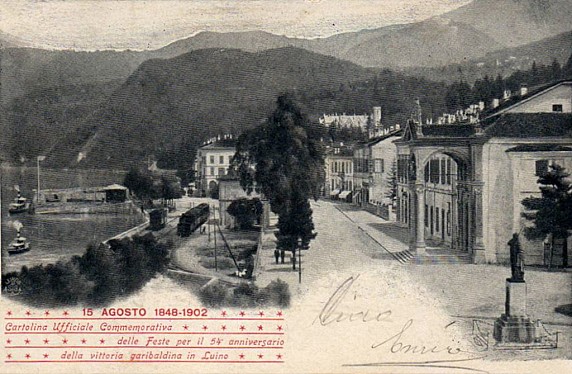

Correva l’anno 1872 quando nacque il progetto di collegare con una ferrovia Lugano con Menaggio (Via Porlezza) e Lugano con Luino, unendo in tal modo tre laghi: il Lario, il Ceresio e il Verbano. Abbandonata l’idea di utilizzare la strada ferrata per mettere in comunicazione direttamente Porlezza con Luino, dati i problemi di concorrenza nei confronti dei mezzi di navigazione, nel 1873, costituitasi la Società di Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano, si programmò la costruzione delle due ferrovie economiche, a scartamento ridotto, da Menaggio a Porlezza e da Ponte Tresa a Luino. I restanti collegamenti potevano avvenire tramite battelli a vapore. L’opera fu poi finanziata dalla Banca della Svizzera Italiana. Le locomotive destinate alle due linee erano a vapore in numero di sei, fabbricate in Germania; le prime carrozze provenivano dalle Officine di S.Elena in Venezia; il loro colore all’esterno era verde oliva scuro; ai lati di ogni fiancata compariva la sigla SNF al centro.

Le prime treno-tramvie

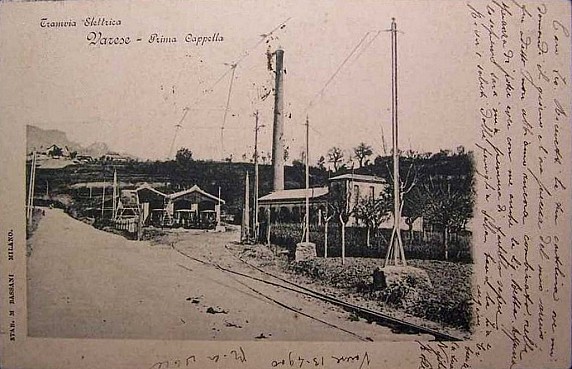

La Menaggio-Porlezza venne inaugurata nell’ottobre del 1884 mentre la Luino - Ponte Tresa nel febbraio del 1885. Nei paesi toccati dalle linee e al servizio delle stesse vennero costruite stazioni e locali annessi quali tettoie per il rimessaggio e magazzini. La sociètà costruttrice applicò la legge sulla “Espropriazione per causa di utilità pubblica” emessa da Vittorio Emanuele II a Firenze il 25/06/1965 n.2359 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. La Banca Svizzera poteva operare in Italia in virtù di Regii decreti e convenzioni. Nel 1894 sorse la proposta di una Tramvia a vapore per collegare Varese con la Valmarchirolo, ben presto sostituita dall’idea di una ferrovia elettrica che già collegava la città con Luino attraverso la Valganna e la Valtravaglia.

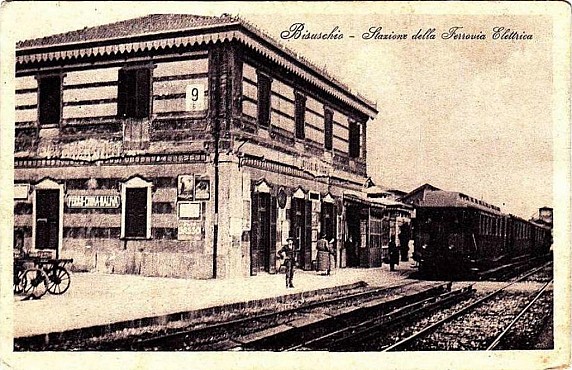

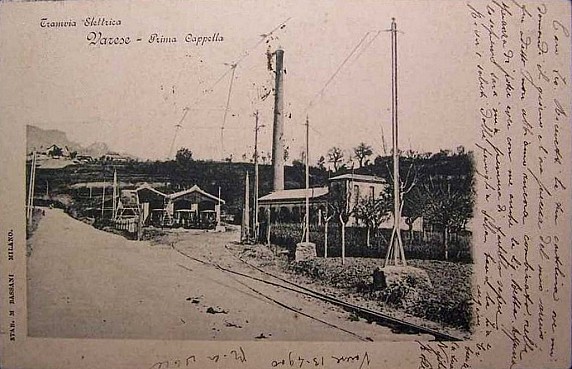

Società Ferrovie e Tramvie elettriche Varesine

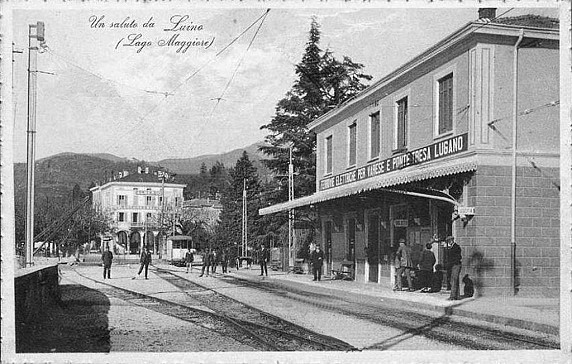

Nel 1896 nacque a questo scopo la Società Ferrovie e tramvie elettriche Varesine. Alla centrale termoelettrica di S. Ambrogio si aggiunsero altre centrali idroelettriche necessarie per soddisfare le prospettive di espansione della Società: le centrali di Ferrera e di Maccagno. La linea per Luino partiva dalle Bettole, passava per Induno e sfiorando la fabbrica di birra Poretti raggiungeva le Grotte di Valganna (tratto inaugurato nel 1903); da qui arrivava a Ghirla e Cunardo (1904) per poi raggiungere Luino (1905). Cinque stazioni della linea disponevano di magazzino merci, quelle di Bettole e di Luino avevano rimesse per vetture, mentre l’officina di riparazione era unicamente a S.Ambrogio.

Società Varesina per Imprese Elettriche

Nel 1906 nacque la SVIE Società Varesina per Imprese Elettriche; uno dei suoi primi interventi fu quello di modificare il sistema di trazione della ferrovia Varese-Luino adottando la corrente continua; nel 1907 la linea fu collegata (Piazzale Trieste, centro città) con le F.N.M. Anche Luino nel 1908 completò la linea con il prolungamento dalla stazione sociale allo scalo dei battelli, in prossimità della stazione di arrivo della ferrovia Luino-Ponte Tresa della SNF. Nel 1914 nacque un ulteriore collegamento tra Cittiglio, sulla linea esistente Varese-Laveno delle F.N.M. e Bosco Valtravaglia sulla Varese-Luino. Era la Tramvia a vapore della Valcuvia poi trasformata nel 1917 in elettrica e gestita dalla SVIE.

Nel primo decennio del Novecento

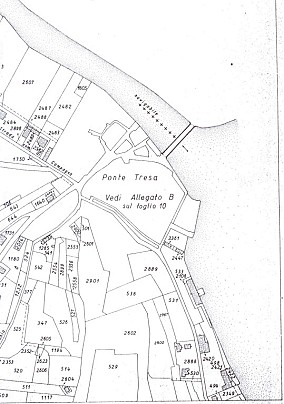

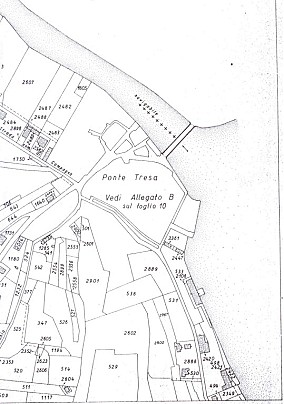

Nel primo decennio del Novecento prese forza l’idea di costruire un ulteriore importante collegamento tra Ghirla e Ponte Tresa che ben si collegava alle reti esistenti mettendo “in comunicazione diretta con Lugano e col Gottardo”. Nel 1910 furono presentati un progetto e una domanda di concessione, ottenuta nel 1912 con regio decreto. Il 17 luglio del 1914 ebbe inizio il servizio pubblico sul primo tronco Ghirla-Marchirolo mentre l’apertura completa della linea avvenne il 15 luglio 1915. Il tracciato era caratterizzato nel primo tratto da lunghi rettifili e da due grandi tornanti; l’ultimo mezzo chilometro costeggiava il lago per terminare nel piazzale della Stazione della Ferrovia a Vapore Luino-Ponte Tresa, (della SNF) davanti al pontile dei piroscafi, portando i viaggiatori a poche centinaia di metri dall’altra linea elettrica che da Ponte Tresa Svizzera conduceva a Lugano. Nel settembre 1918 la SNF cedette alla SVIE l’esercizio della linea Luino-Ponte Tresa con annessi terreni, fabbricati, materiale rotabile, linea telegrafica e telefonica, impianti di illuminazione. La società di Navigazione e Ferrovie negli anni della guerra versava, infatti, in gravi difficoltà a seguito del traffico ridotto, della mancanza di turisti e l’aumento delle spese conseguenti allo scarso ricavo. La società elettrica diede avvio alle procedure di trasformazione dalla trazione a vapore alla trazione elettrica avvenuta poi nel 1924.

La costruzione dell’immobile. 1916-1918

La costruzione dell’immobile si colloca negli anni della prima guerra mondiale in particolare tra il 1916 e il 1918. L’edificio non compare nelle mappe del Comune di Lavena del 1859 mentre compare, invece, nel faldone degli anni che vanno dal 1904 all’ultimo rilievo del 1949. Il mappale attribuito è il 2420. Dal registro dei possessori si può risalire al mappale originario n. 498 e da questo a un importante atto del 18 luglio 1916 che richiama una convenzione approvata il 16 aprile 1914.

Convenzione del 16 aprile 1914

La convenzione del 16 aprile 1914 è la prima testimonianza documentale dell’intento di costruzione dell’edificio: “Convenzione regolante la costruzione, l’uso e l’esercizio in comune della Stazione di Ponte Tresa italiana, nonché il servizio di corrispondenza fra le linee della Società di Navigazione e la Società Varesina per Imprese Elettriche”. “La Società di Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano è concessionaria della Ferrovia Luino-Ponte Tresa e la SVIE è concessionaria della Ghirla-Ponte Tresa. Questo a seguito dell’arrivo della nuova linea Ghirla - Ponte Tresa che ha ottenuto benestare alla costruzione già nel 1912 e che nel luglio 1914 sarà già attiva sul primo tronco Ghirla-Marchirolo. L’allegato 1 alla convenzione rappresenta lo stato dei luoghi con il fabbricato della stazione e annessi magazzini e rimesse della SNF, costruiti all’epoca della realizzazione della Luino-Ponte Tresa”. L’arrivo della nuova linea implicò la costruzione di “nuovi fabbricati, ampliamenti, ecc.” tra cui la rimessa ferroviaria in oggetto.

Mappale n. 498

La proprietà del mappale 498 era ancora di proprietà privata nel 1914. Sul terreno occupato dalla stazione, già di proprietà della SNF, espropriato dalla SVIT e ceduto gratuitamente alla SNF, verranno eseguite le seguenti opere:

a) fabbricato per rimessa locomotive e vetture, e officina della SNF;

b) parte della pensilina in prolungamento di quella costruita dalla S.V. in fregio al lago;

c) sopraelevazione di un piano dell’attuale fabbricato viaggiatori;

d) abbattimento dell’attuale rimessa in fregio alla strada provinciale e costruzione di un marciapiede sopraelevato.

Per tutte le opere realizzate dalla SNF sulle porzioni di sua proprietà, la SVIT dovette corrispondere “una somma costante annua corrispondente all’ammortamento in anni 58 nonché all’interesse al tasso del 5% della spesa complessiva”…

Sul mappale 498 restante la SVIT dovette costruire un fabbricato di rimessa per le sue vetture, un piano caricatore e un magazzino con scalo merci e la pensilina verso il lago. “Costruzione di una “rampa di accesso dalla Comunale Ponte Tresa-Lavena al piazzale di scalo merci”. Seguirono nella convenzione le indicazioni su come gestire la stazione comune e il servizio di corrispondenza. Al punto 7 di un allegato si trovano ulteriori indicazioni per la programmazione dei lavori con indicazioni dimensionali relative al fabbricato; si parla, per esempio, di “preparazione della parte nuova del piazzale (sull’area di proprietà De Stoppani)” e al punto 8) “Costruzione della rimessa carrozze per la Società di Navigazione (25.00 x 8.00) con due binari coperti”; al punto 9) “Costruzione della rimessa locomotiva (15.00 x 4.00) ad un binario con fossa a fuoco, addossata al fabbricato precedente”. Seguono indicazioni sulle modalità di costruzione della rimessa della società varesina (mapp.le 2421) con annesso magazzino merci e un piano caricatore di uso comune. Al punto 12 si specifica la costruzione di una “rampa di accesso dalla Comunale Ponte Tresa-Lavena al piazzale di scalo merci”. Seguono ulteriori indicazioni sulla realizzazione dei binari.

11 gennaio 1915

Il giorno 11 gennaio 1915 la Società Varesina per Imprese Elettriche acquistò dall’ingegnere De Stoppani Edoardo fu Leone il mappale 498 relativo al terreno su cui costruire la sede stabile della ferrovia (atto di cessione del 18 luglio 1916).

Nel 1927

Nel 1927 Varese divenne capoluogo di provincia, ma la grande crisi colpì diversi settori dell’economia. Le attività della SVIE non accusarono, però, contrazioni di traffico dovute al diminuito movimento turistico di frontiera. Sul finire degli anni ’30 venne separata la gestione delle centrali elettriche da quella dei trasporti.

Società Varesina Imprese Trasporti

Nel periodo dall'autarchia, in atto in Italia dal 1935, venne fatto obbligo alla direzione della ferrovia di far uso della torba in sostituzione del carbone. Nel 1939 si deliberò di sostituire la linea Luino-Ponte Tresa con una strada, ma l’insorgere della guerra procurò dei ritardi nei lavori. Nel 1940 nacque la SVIT, Società Varesina Imprese Trasporti, controllata dalla Edison. Terminata la guerra, le tramvie della SVIT continuarono a registrare un notevole traffico, ma necessitavano di un riammodernamento. Il Comune propendeva per la trasformazione delle linee urbane in filoviarie o addirittura in autobus. Dopo un anno di chiusura tra il ’44 e il ’45, venne definitivamente chiusa nel 1948 la tratta Luino-Ponte Tresa. A partire dal 1949 contemporaneamente vennero soppresse molte tramvie extraurbane, tra le quali la tramvia della Valcuvia , mentre restarono per poco attive ancora le linee per Prima Cappella e Sacro Monte e quelle per Luino e Ponte Tresa, che avevano favorito lo sviluppo turistico e valorizzato le Valli del Varesotto. Nel 1953 venne soppressa anche la tratta Ghirla-Ponte Tresa. Dismessi i binari e scomparso il magazzino a servizio della Ghirla-Ponte Tresa, si fece spazio alla nuova strada Via Ungheria. Restarono la stazione, ora solo imbarcadero, e l’edificio da utilizzare come autorimessa e magazzino.

Nell’agosto del 1953

Nell’agosto del 1953 vennero soppresse le linee del Sacro Monte e le relative funicolari. Il tratto Ghirla-Luino fu sospeso il 16 luglio 1953; il 25 agosto 1953 fu sostituita la Ghirla-Ponte Tresa con autobus; solo due treni vennero mantenuti tra Ghirla e Cadegliano per poco tempo. Il 28 febbraio 1955 concluse la sua corsa anche il Trenino bianco della Valganna nel tratto Varese-Ghirla.

Oggi

L’Amministrazione Comunale di Lavena Ponte Tresa dispone dell’edificio in virtù di un Atto di Cessione rep. N.160 del 02.12.03.

_________________________________________

Società di Navigazione Ferrovie pel Lago di Lugano. Convenzione. Uso e esercizio della Stazione di Ponte Tresa 1914

Autoservizi e Carrozzabili

La trasformazione delle tramvie in autoservizi

Negli anni ’30 presero corpo i primi progetti di trasformazione delle tramvie in autoservizi, ma le lungaggini burocratiche e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il 10 Giugno 1940, portarono al blocco dei vari progetti. Nuovi e più fattivi stimoli di rinnovamento finì, invece, per trovare l'antica rete stradale, specie agli inizi del ventesimo secolo, grazie al sorgere dell'industria automobilistica. Molti tratti stradali vennero studiati e realizzati con un grande contributo economico da parte privata. Tale anche il caso della nuova strada che venne aperta alle Grotte di Valganna per le esigenze della rinomata Birreria Poretti. Eguali le circostanze vissute tra Laveno, Porto Valtravaglia, Germignaga, Luino e Maccagno.

Autostrada Milano-Laghi-Varese

L'opera che tuttavia rappresentò la risposta più moderna e innnovativa ai crescenti problemi posti dall'avvento delle automobili e per il trasporto delle merci su ruote, fu costituita dalla prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi-Varese realizzata nel 1924. Quest'opera rivoluzionaria, basata su una sorta di direttissimo a senso unico nelle due direzioni di marcia, venne progettata e realizzata dall'ingegner Piero Puricelli che fu alla testa di una delle più grandi imprese del settore; sua fu pure la realizzazione del tratto stradale Varese-Campo dei Fiori.

Alto Varesotto

Per quanto riguarda l’Alto Varesotto, la trasformazione delle tramvie in autoservizi ebbe inizio il 1 Luglio 1940 con lo smantellamento della tratta Gavirate-Angera della tramvia Varese-Angera, gestita dalla Società Anonima Tramvie Orientali del Verbano (S.A.T.O.V.), operazione portata a termine il 1 Settembre di quell’anno, con la soppressione del residuo tronco Varese-Gavirate. Passata la bufera della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1948 e il 1955, anche per le tramvie gestite dalla Società Varesina Imprese Trasporti (S.V.I.T.) arrivò la soppressione, con relativa trasformazione in autoservizio. Il 28 Febbraio 1955, infatti, si svolse l’ultima corsa del tram sul tratto Ghirla-Varese. Il 1 Marzo sul quotidiano “La Prealpina” apparve un articolo intitolato “Ha Cessato il suo servizio il trenino bianco della Valganna”. Il tram usciva di scena per far posto ai moderni autobus che ne raccoglievano l’ideale testimone per divenire in breve tempo uno dei mezzi di trasporto più popolari e più usati.

Al confine con la Svizzera

Negli ultimi mesi del 1944, il governo della Repubblica Sociale Italiana decise l’istituzione di una zona chiusa parallela al confine svizzero entro la quale fu vietata la permanenza anche alla popolazione stabile. Anche la zona servita dalla ferrovia Luino–Ponte Tresa dovette, pertanto, essere evacuata. Il paese di Cremenaga, fu totalmente svuotato dei suoi abitanti e l’esercizio della linea fu sospeso con decorrenza 1 Novembre 1944. A guerra finita, il servizio non venne subito ripristinato; solo il 20 Luglio 1945 venne autorizzata la riapertura, limitatamente al tratto Luino–Cremenaga, a partire dal giorno 23.

La soppressione della ferrovia e la costruzione della strada

Nel 1946 si iniziò a considerare la soppressione definitiva della ferrovia Luino-Ponte Tresa. Riprese corpo l’idea di costruire una strada, che avrebbe dovuto occupare il sedime ferroviario. L’8 Gennaio 1948, il Ministero dei Lavori Pubblici autorizzò la S.V.I.T. (Società Varesina Imprese Trasporti, che nel 1940 era subentrata alla S.V.I.E. nell’esercizio delle tramvie Varesine) a disarmare la ferrovia nel tratto Cremenaga-Ponte Tresa per poter dare inizio ai lavori di costruzione della strada. Alla fine dell’estate 1948, a seguito dell’approvazione definitiva data dal Ministero dei Lavori Pubblici alla realizzazione anche del tratto stradale Cremenaga-Luino, la S.V.I.T. comunicò ai Comuni interessati che dal 1 Ottobre veniva soppresso il residuo tronco ferroviario Cremenaga–Luino. La Ghirla-Ponte Tresa, sopravvisse ancora per qualche anno.

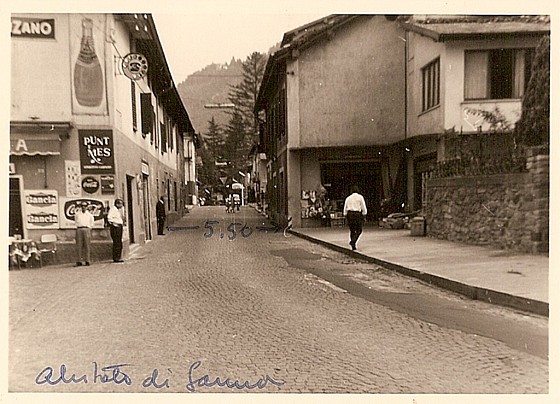

La strettoia sulla strada Ghirla – Ponte Tresa

Nell’estate 1953, a causa della forti piogge venne dapprima sospeso il servizio sulla tratta Ghirla-Luino. Prendendo a pretesto quest’evento, il 20 Agosto 1953 la Direzione della S.V.I.T., attraverso l’Ordine di Servizio n. 20, decise la sospensione del servizio sulla linea Ghirla–Ponte Tresa, a partire dal giorno 25 “rimanendo provvisoriamente l’esercizio ferroviario da Ghirla a Cadegliano Viconago con due coppie giornaliere feriali” solo perché lungo la strada vi era una strettoia non ancora allargata a sufficienza da permettere il passaggio degli autobus. Questo residuo tronco andò in pensione il 28 Febbraio 1955, quando anche l’ultimo tratto di tramvia, la Ghirla-Varese venne trasformato in autoservizio.

Le strade fra Menaggio e Porlezza

Nell'anno 1935 vennero rettificati tratti di strada fra Menaggio e nella stessa Porlezza, e da quest'ultima località ad Albogasio. Importante la variante a sud dell'abitato di San Pietro Sovera; il nastro stradale veniva tutto asfaltato. Da provinciale veniva poi classificata strada statale n. 340 detta "Regina dei Lago di Como". Il passo italo - svizzero veniva aperto mercoledì 15 gennaio 1936 con regolare funzionamento della Regia Dogana, detto "valico di Oria" e rimaneva aperto al traffico sia pedonale sia automobilistico dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, con chiusura notturna.

La nuova rete stradale

Nuovi e più fattivi stimoli di rinnovamento finì invece per trovare l'antica rete stradale, specie agli inizi del ventesimo secolo, grazie al sorgere dell'industria automobilistica. Molti tratti stradali, come il già citato collegamento tra Castiglione Olona e Bizzozero, via Lozza, vennero studiati e realizzati con un grande contributo economico da parte privata. Tale anche il caso della nuova strada che venne aperta alle Grotte di Valganna per le esigenze della rinomata Birreria Poretti. Eguali le circostanze vissute tra Laveno, Porto Valtravaglia, Germignaga, Luino e Maccagno. L'opera che tuttavia rappresentò la risposta più moderna e innnovativa ai crescenti problemi posti dall'avvento delle automobili e per il trasporto delle merci su ruote, fu costituita dalla prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi-Varese realizzata nel 1924. Quest'opera rivoluzionaria, basata su una sorta di direttissimo a senso unico nelle due direzioni di marcia, venne progettata e realizzata dall'ingegnerE Piero Puricelli che fu alla testa di una delle più grandi imprese del settore; sua fu pure la realizzazione del tratto stradale Varese-Campo dei Fiori.

Negli anni ’30

Negli anni ’30 presero corpo i primi progetti di trasformazione delle tramvie in autoservizi, ma le lungaggini burocratiche e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il 10 Giugno 1940, portarono al blocco del progetto in questione. Negli ultimi mesi del 1944, il governo della Repubblica Sociale Italiana decise l’istituzione di una zona chiusa parallela al confine svizzero entro la quale fu vietata la permanenza anche alla popolazione stabile. Per quanto riguarda l’Alto Varesotto, la trasformazione delle tramvie in autoservizi ebbe inizio il 1 Luglio 1940 con lo smantellamento della tratta Gavirate-Angera della tramvia Varese-Angera, gestita dalla “Società Anonima Tramvie Orientali del Verbano” (S.A.T.O.V.).

Aeroporto della Malpensa

La realizzazione di alcune piste di volo (da Vergiate a Venegono Inferiore, a Calcinate del Pesce e persino dell'idroscalo di Sesto Calende) portarono all’ideazione del grande aeroporto internazionale di Malpensa. Il 20 luglio 1948, con un capitale di 297 milioni di lire, un gruppo di industriali bustocchi diede vita alla Società Aeroporto di Busto Arsizio che puntò proprio all'utilizzo della Malpensa per il trasporto di merci e passeggeri via aerea. L'apertura al pubblico del nuovo impianto avvenne il 21 novembre 1949 e da allora il cammino dell'aeroporto non si fermò più anche se nel 1955, a causa delle accresciute esigenze di capitale, la prima e gloriosa società venne sostituita da quella che oggi è conosciuta come Società Esercizi Aeroportuali (SEA). L'apertura dell'aeroporto apriva nuove prospettive al ruolo di Varese e della provincia nel contesto delle più importanti città del nord, interessate agli scambi commerciali ed all'incremento del turismo.

__________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Adriano Betti Carboncini, Binari ai Laghi. Ed. ETR. 1992

- “Il Nuovo Lario”, articoli di Pietro Magni (“un fotograf amateur”). Articoli vari apparsi sul giornale dal 1884 al 1888

.png)

-thumb.jpg)