I dintorni

Ogni provincia si presenta con caratteristiche sue proprie: tratti ambientali frammisti a memorie collettive di mestieri e tradizioni, impressi fisicamente nella geografia del territorio e del paesaggio. Prima dei monti, il lembo di terra racchiuso fra i laghi, una parentesi significativa di sistemi economici chiusi. Poi i monti e i volti di un'economia diffusa (solchi vallivi, distretti di mestiere).

Terra di contrasti

Terra di contrasti, dai contorni inafferrabili, contraddetti vicendevolmente ora dall'innata vocazione della Valle Olona e ai commerci ora dalle ultime proiezioni del mondo rurale; i confini fra la grande industria, la piccola azienda e la casa colonica sono davvero labili: fabbriche, centri commerciali, lembi di città tentacolari, campi coltivati, case coloniche e corsi d'acqua si contendono le ultime sacche agricole; è da questo contrasto che emerge il volto del nuovo paesaggio milanese, delimitato a nord dalle "terre asciutte" (a cavallo del canale irriguo Villoresi) e, a sud, dai navigli, rogge e fontanili della "bassa milanese" agricola.

“VARESOTTO”. DISTRETTO XVI

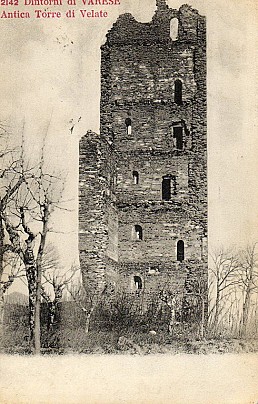

“Il Comune di Varese consta di 29,576 pertiche di terreno, delle quali 7/10 sono colline a viti e gelsi; 2/10 pianura a biade; 1/10 boschi, paduli, acque e strade […] La vite prospera soprattutto Casbeno, Cortabbio, sulla via di Laveno ed al Faido; tra la frutta primeggiano i pomi, le pere, le pesche, le prugne, le ciliegie, i fichi; ogni qualità di ortaggi…[…] il gelso vi forma una delle più rigogliose piantagioni e la seta una delle produzioni più doviziose. Le praterie dell’Olona, del Vellone, dell’Anza e della Quadrona danno ottimi fieni, mentre altra abbondante famiglia di bestiame pascola nei prati asciutti delle montagne; i boschi delle alture forniscono per costruzione il noce che vi cresce dappertutto; il pino di cui sono superbe le selve di S. Ambrogio; il pioppo; l’ontano; l’olmo nei fondi limacciosi e sul margine dell’Olona […] Il geologo trova nei graniti del Varesino una prevalenza di feldispato rossiccio, confusamente cristallizzato: scarso invece il quarzo, Breislak riconobbe il pirosseno sulla cima del Sasso Marzio. Sono questi monti interessanti per le consecutive erosioni dei graniti dei melafiri, delle rocce dolomitiche. Sulle rocce granitiche riposano le arenarie, e successivamente le dolomie che ingombrano tutta la valle di Brinzio e fino a S. Ambrogio. Di piriti aurifere sotto la Valganna parlano i privilegi dati dai re longobardi per scavarle ai vescovi di Como, ed esse si credono diramazioni di scavi aperti e i cunicoli trovati, all’occidente del Brinzio. Di miniere d’argento nel monte Gavina, territorio di Velate, parlano i primi dati dai duchi di Milano nel 1514 e Lodovica Visconti confermati nel 1530 dal senato a Vitaliano Visconti.”

Gli abitanti

“Allo schietto aere della Brianza e del Varesotto, all’ora del lago incensate dagli aranci a dà mirti, ti si fanno innanzi le vispe forosette, offrendo le cortesie dell’ospitalità, serenando la fatica dei campi colle gioje, canzoni”.

Vini squisiti e grano a volontà

“Pochi ormai sono i boschi, ma quei che rimangono, ed in specie il Monte comunale di Velate somministrano sufficiente legna da ardere: nel resto il terreno vi è assai coltivato, abbonda in viti; quelle poste in felice aspetto producono vini squisiti; le migliori campagne pagano quattro staja di frumento la pertica, oltre la semente, questo grano è pesante e netto, perché si zappa in erba, e supera il bisogno del paese; non così il raccolto della segale, dei grani turco, nero o saraceno, del miglio, e del panico, alla scarsezza dè quali prodotti si deve supplire con quanto si attira dal pian paese; i soli legumi, che si seminano sono i fagioli, ed i piselli; non scarseggia la canape, e vi ha pure alquanto lino. Si fa molto conto dè prati, che per lo più vengono irrigati da perenni sorgenti, e danno abbondante fieno, quando non manca loro il concime; quelli, che naturalmente per pingui scoli godono di questo vantaggio, rendono dai tre ai quattro zecchini per pertica; d’ordinario non scarseggiano le castagne, né i marroni. V’è copia di frutta anche scelta, e di erbaggi da giardini, e colli vicini alla Città, ed il pollame pure è abbondante.”

Osterie e bettole

“Più di cinquanta tra osterie alloggianti, e bettole non lasciano desiderare alcun comodo al forestiero, poiché tre, o quattro di esse sono fornite in modo da non invidiare le più frequentate città; le botteghe di pane venale, e de’ macellari, pizzicagnoli, droghieri, e lavoratori di paste sono fioritissime; di quest’ultima mercanzia si fa molto smercio all’estero; varj grossi venditori a braccia dall’Inghilterra, dalla Francia, e dalla Germania per mezzo della Svizzera, e da questa stessa traggono panni, e stoffe di cotone, e canapa di qualunque specie. Ogni genere poi affluisce a questo centro ne’ giorni di mercato, che sono i Lunedì; anche né Giovedì, e Sabbati si tiene un picciolo mercato.”

L’utopia del “villaggio operaio”

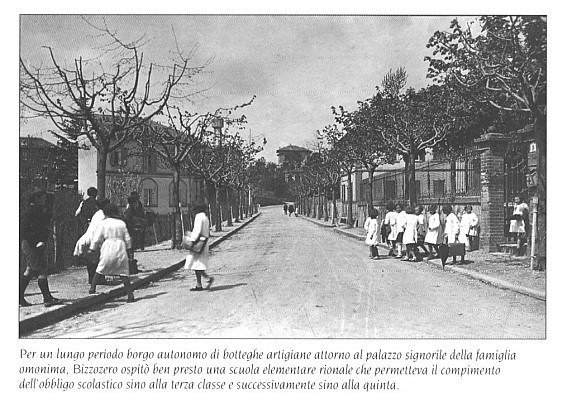

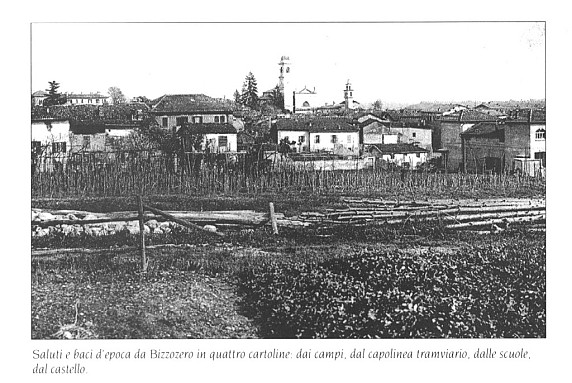

Nuove fabbriche e nuovi villaggi andavano intanto affermandosi verso la fine dell’Ottocento e i primi anni del ‘900: microcosmi sociali ispirati alla filosofia del paternalismo industriale, antesignani di un'azione riformatrice portata avanti con costanza dalle dinastie di imprenditori “illuminati” che agivano in conseguenza della propria potenza manifatturiera e in assenza di un quadro istituzionale-produttivo statale, ottenendo, con una modica spesa iniziale, di organizzare e “controllare” un esercito di manodopera altrimenti dispersa nelle campagne e nei reparti di produzione. Varano, comune dal 1808, assunse la denominazione di Varano Borghi nel 1906 in seguito ai meriti della famiglia Borghi. Il villaggio operaio è costituito da un primo nucleo di case operaie con finestre cieche e piccolo frontoni in muratura. Un altro nucleo di case per operai, disposte in lunghe file ininterrotte a più piani e con scale d'accesso interne alla struttura muraria, contornano la Chiesa (architetto Cesa Bianchi, 1904). Le case per impiegati introducono elementi formali più mossi (archetti ciechi, mezzelune al piano terra, medaglioni, marcapiani) in chiaro contrasto con la tradizione vernacolare. Lungo la direttrice principale del villaggio s'affaccia un secondo gruppo di casermoni e una serie di villette per capi-reparto e dirigenti dal gusto più ricercato. La posizione decentrata delle case suggerisce un aspetto di "privacy" che contrasta con quello delle case operaie. In fondo alla via s'apre il cimitero di Varano al cui centro troneggia la cappella in cotto della famiglia Borghi.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

- Compendiose Notizie di Varese e luoghi adiacenti compreso il Santuario del Monte, Famiglia Bosina, da Cesare Orena nella Stamperia Malatesta, Milano, 1817, (copia anastatica), Tipografica Varese, novembre 1979.

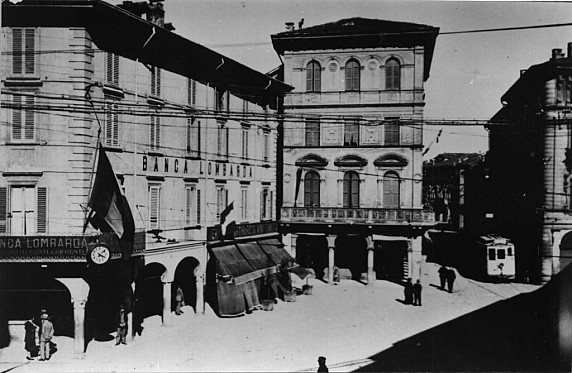

VARESE

Varese “è situata in ampio catino,circondato da ridenti colli, il Vallone, piccolo torrente che ’attraversa …”

“Varese si crede fondato da Celti Umbri scesi in Italia dalla Rezia due mille anni avanti G.C.; è detto Varese, o Valexio (Vallium exitus) dal trovarsi questo paese sulla uscita delle Valli di Laveno, Cuvio, Marchirolo, Ganna, Porto, Bisuschio, Arcisate, Induco, Stabbio, Malnate, e Vedano, nella penultima delle quali a tramontana e levante da triplice derivazione formata scorre l’Olona, che unita poi a torrenti Velone, ed Anza di nuovo mostrasi al ponte di Vedano. Il Velone, che il nome assunse dalla montagna di Velate, dalla quale deriva, lambe prima Varese a ponente, a mezzodì, ed a levante, indi dopo un miglio di corso va a scaricarsi in detto fiume”.

“Varese. Provincia di Como”

Etimologie

“Vuoi le etimologie? Vosisium, Baretium, Vicus Varonis, Vallesium, Vallis ad exitum, e forse altre ne daranno, tutte precise ed attendibili come sono generalmente tali derivazioni. A buon conto noi troviamo questa terra chiamata Varese già in una carta del 1036, ed anzi che tenere le strane etimologie date dal Merula, dal Castiglioni, da altri, applaudiamo al Conte Giulini, al quale brillò un lampo di retto senso quando scrive: “Per me credo che per accertare la vera etimologia di un tal nome, converrebbe, più che della greca e della latina, aver pratica nell’antica lingua teutonica”

“Varese. Provincia di Como”. Storia

“Vuoi la storia? Lasciam via le solite derivazioni dai figli di Noè e dagli eroi di Troja, Varese figurava già nelle guerre del Barbarossa contro Milano, e munivasi d’un robusto castello, i cui avanzi sono chiamati Belforte. Con que’ di Castelseprio guerreggiò a danno de’ Milanesi, finché i guai venuti dallo straniero fecero pentir i Lombardi delle discordie fraterne. Quando fu fabbricata la piazza de’ Mercanti in Milano, Varese fornì il legname, onde n’ebbe l’annua ricompensa di 400 lire terzuole, poi l’esenzione dagli aggravii. Nelle frazioni, tenne or con questa or con quella; poi serbò gran fede ai Visconti, anzi diede splendido ricovero a Matteo nelle sue sciagure. Pretese poi aver consoli propri, in grazia di che fu persino scomunicato; finché piegò a conoscer per signori gli arcivescovi di Milano, i quali tenevano un palazzo nel cuore di quel borgo, presso S. Giovanni. Venne poi sotto ai duchi e nostrali e stranieri; da Giovan Maria Visconti il troviamo intitolato capo e principe de’ municipi; ed ottenne in privilegio di non essere mai dato in feudo, libertà quasi la sola cui aspirassero o pensassero i poveri Lombardi nei secoli XVI e XVII. Papa Pio IV de’ Medici pensava di porvi un vescovo. Maria Teresa lo eresse in principato, e vi sedeva allora Francesco III duca di Modena, che vi morì, e fu sepolto nella chiesa de’ Cappuccini, là dove fu poi eretta la deliziosa villa Sanvito. Finalmente il 6 luglio 1816 fu innalzato al grado di città.”

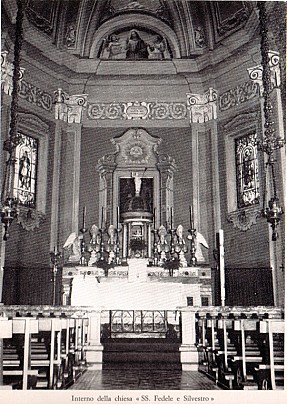

“Varese. Provincia di Como”. I monumenti

“Vuoi i monumenti? Conservano un battistero ottagono al modo de’ primi tempi cristiani, con un grande avello, dove si battezzavano que’ di tutta la pieve, e sul quale ci ha scolture degne di ricordo, perché, se disingannano coloro che il vorrebbero opera fin de’ Longobardi, mostrano in che modo i nostri lavorassero nel 1200. Alla chiesa di San Vittore sta accanto uno de’ più bei campanili, tutto di sassi lavorati, sul quale che ha coraggio di salire, godrà una delle più spaziate e deliziose vedute. I frati Umiliati vi teneano una di quelle lor case, non di, ritiro ma di lavoro, nel sito che dicesi la Cavedra (Ca-vetere), fabbrica anch’essa del XIII secolo. In San Vittore conservano una statua del redentore, che i sacristani vi giureranno essere un lavor stupendo; un San Giorgio del cerano, una Maddalena del Morazzone. Di buoni freschi è ornata la volta dell’oratorio di San Giuseppe; e nella chiesetta rimpetto al viale di Biumo inferiore, è un’Adorazione de’ Magi, su cui è scritto: Hic Camilli Procaccini manus inclitce ceciderunt, perché è l’ultimo lavoro di quel pittore, e risente di sua vecchiezza.”

“Varese. Provincia di Como”. Oggi

“Vuoi conoscere qual oggi sia? Una fossa tutt’in giro, le vie fiancheggiate da portici, te ne accennano lo stato antico; il mercato ogni lunedì, la fiera in ottobre, le molte botteghe te ne indicano la presente floridezza. Un ciel delizioso, fortunata temperie di clima, fertile giro di pianura e colli ridenti, il Sacro Monte con le cappelle sparse pittorescamente sulla via serpeggiante, il monte Labano seminato di giocondi casini, sontuose villeggiature all’intorno, fanno caro e rinnomato quel paese in Lombardia. Allorché l’autunno invita a posare dalle fatiche dell’estate, e preparar tesoro di salute e d’allegria per le triste giornate del verno, i cittadini vengono a villeggiare in queste parti; e dopo che godettero tutto l’incanto delle campestri e delle montanine bellezze, cercano quelle ancora del lusso; e come se la città fosse trasportata in mezzo alla campagna, qui corso magnifico, qui un popoloso casino, e teatro ed opera e danze; ed una felice mescolanza della società più raffinata colla semplice e naturale.”

Ippodromo

Le origini dell'ippodromo di Varese sono lontane e risalgono al 1878. Il 31 gennaio di quell'anno il Conte Gian Pietro Cicogna comunicò al Sindaco di Varese, Dottor Magatti, la costituzione della Società Ippica Varesina. Il primo ippodromo fu costruito nella zona di Casbeno; vi si disputarono corse di trotto e di galoppo. Il Premio Varese, corsa al trotto, chiuse la prima stagione ippica varesina. Nel 1896 l'ippodromo fu trasferito a Masnago, poi, nel 1911, nell'attuale sede delle Bettole dove per qualche anno si tennero anche le corse al trotto. Iniziarono a sorgere i primi allevamenti su iniziativa privata. L'inaugurazione del campo corse segnò anche il ritorno del Premio “Criterium” a Varese e, nel primo decennio del Novecento, il passaggio delle corse al galoppo da spettacolo di élite, quale era inizialmente, a manifestazione di massa. Accanto ai nobili, nelle tribune e nel pesage, presero posto anche gli esponenti della media borghesia e i rappresentanti di quel mondo degli affari che si andava affermando nelle attività industriali e commerciali. Iniziava un nuovo ciclo di attività per l'ippica varesina che s’apriva a nuove prospettive, impostando tutto un concreto programma di sviluppo, avvalendosi del consenso degli Enti Ippici centrali quali l'U.N.I.R.E., il Jockey Club e lo Steeple Chases. Nel 1895, dopo diciassette anni, si ammainò la bandiera sull'ippodromo di Casbeno che chiuse il suo ciclo di gloriosa attività fra il generale rincrescimento. La Società, comunque, di lì a pochi mesi, decise la nomina di una Commissione per la scelta di un'area da destinare a nuovo campo di corse.

__________________________________________

Informazioni, rielaborazioni, testi… tratti da:

- Cesare Cantù, Michele Sartorio, Varese Pittoresca, disegni di ciò che Varese e il Varesotto racchiudono di più interessante per le arti, la storia e la natura. Con illustrazioni di Giuseppe Elena. Editori Antonio Fortunato Stella e Andrea Ubicini. Milano 1838.

- Dizionario Corografico dell’Italia, vol. I, Lombardia, Stabilimento Civelli G. e Comp., Milano, 1854.

- Cesare Cantù, Grande illustrazione del Lombardo Veneto, Storia delle città, dei borghi, comuni, castelli, dei fiumi ai tempi moderni, a cura dei letterati italiani, volume terzo, Como e sua provincia, Milano presso Corona e Caimi editori, Milano, 1858.

- Francesco Ogliari, Una stupenda gita in tram, Le tranvie e le funicolari della provincia di Varese. Macchione Editore. Azzate, 1996.

- Leopoldo Giampaolo. Varese. (Sintesi Storica). HYPERLINK "http://www.iogirovagando.net/varese_sintesi_storica01.htm" http://www.iogirovagando.net/varese_sintesi_storica01.htm

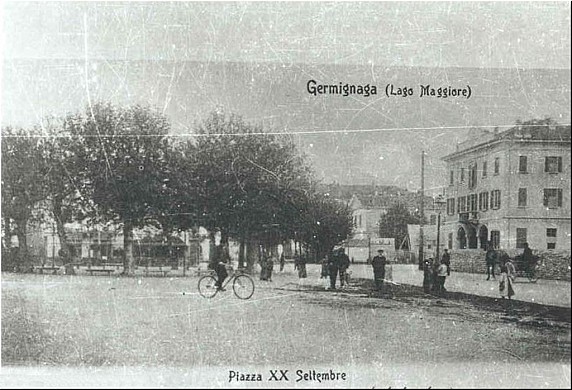

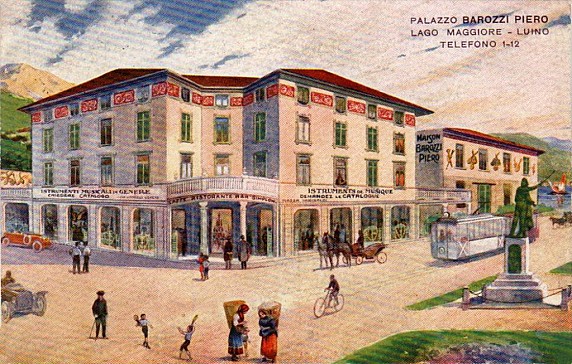

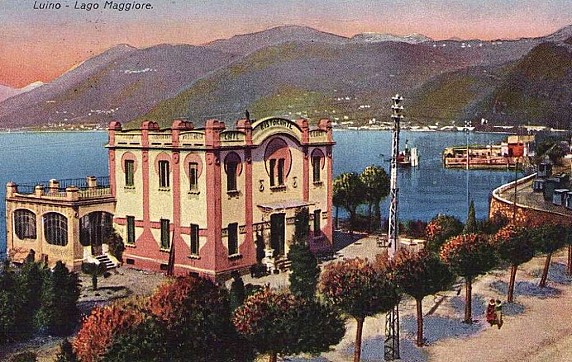

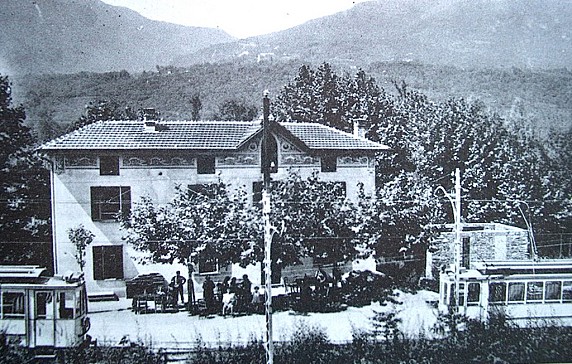

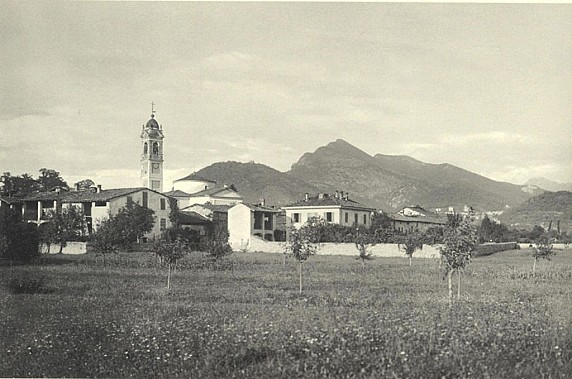

LUINO E DINTORNI

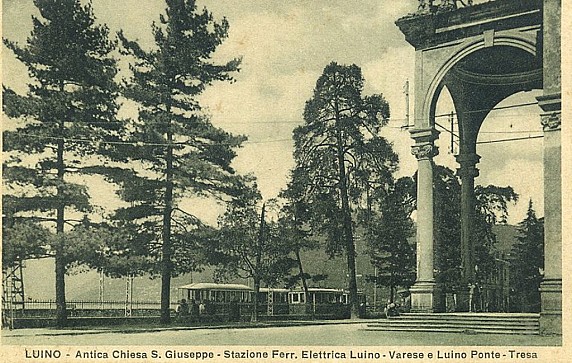

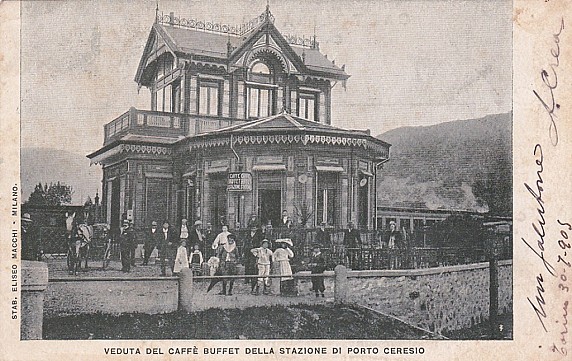

Situata nell'ampio piano allo sbocco della Valtravaglia, Luino si presenta come una tipica, elegante cittadina di lago, con il privilegio di avere un habitat quasi mediterraneo. È vitale centro industriale, commerciale e turistico, oggi quasi un tutt'uno con la vicina Germignaga. Da qui passava il traffico ferroviario, che da Milano e Varese si dirigeva al lago e ai valichi svizzeri. La grande stazione internazionale era la meta di visite turistiche soprattutto a cavallo del XX secolo ed era caratterizzata da un grandioso lungolago marcato ai lati da platani e dalle architetture ricercate dei palazzetti a delimitazione del vecchio porto napoleonico. Bella la passeggiata nel nucleo storico, con le stradine in salita, i palazzotti rinascimentali e barocchi, i loggiati dei cortili interni, le botteghe artigiane e i negozi. In città una delle attrazioni principali è l'appuntamento con lo storico mercato del mercoledì. Fra i monumenti si possono rimirare la Chiesa della Madonna del Carmine (XV secolo), la settecentesca Cappella privata dei Serbelloni e l'attiguo Palazzo; il Palazzo Verbania, sede della biblioteca e del Museo Civico Archeologico Paleontologico. Luino è stata a contatto con culture diverse che le hanno dato un'impronta particolaresublimata nel suo incontro con il poeta Vittorio Sereni, lo scrittore Hernest Hemingway ("Addio alle armi"), Piero Chiara.

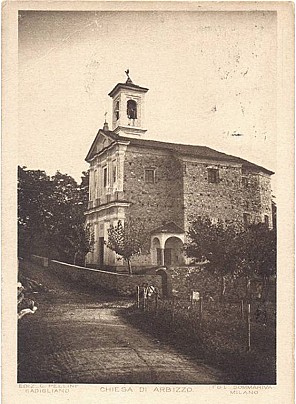

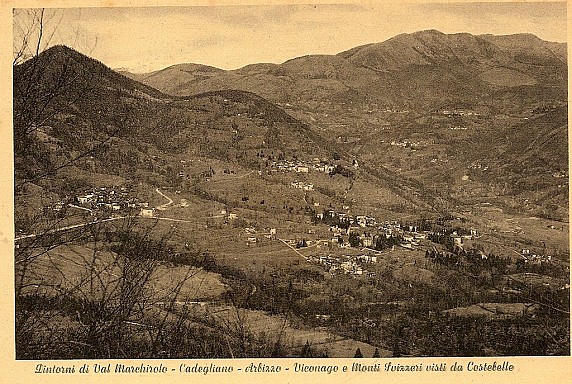

VAL MARCHIROLO

Il paese dell’emigrazione

“Villaggio ai piedi di una montagna …da quella montagna nel 1711 eruppe una quantità di acque che tracimando seco terre, ghiaje e cottoli poco mancò ad interrompere il corso del fiume Tresa con sommersione dei villaggi rivieraschi al Ceresio”. Forse fu per questo motivo che la valle fu segnata nel corso del tempo dall’emigrazione e dal lavoro italiano all’estero; a questo tema s’ispirano gli affreschi di Marchirolo che una radicata tradizione ha voluto eleggere a “paese dai murales” sul tema inedito ma assai significativo dell’emigrazione e del lavoro dei marchirolesi nel mondo. Sui muri del centro storico di Marchirolo si possono vedere affreschi di Jonescu, Baruzzi, Damiani, Del Fitto, Emery, Galliani, Gandolla, Maggi, Repossi, Treccani. Pare che emigranti marchirolesi abbiano contribuito alla costruzione della ferrovia del Tonchino nella lontana Cina. Ma non mancano di evocare anche storie di vita parallela come quella dei contrabbandieri che agivano sulle alture vicino al confine svizzero, su quelle stesse alture che rappresentavano anche l’altro volto dell’economia contadina di Marchirolo: quello degli alpeggi, di particolare rilevanza ambientale.

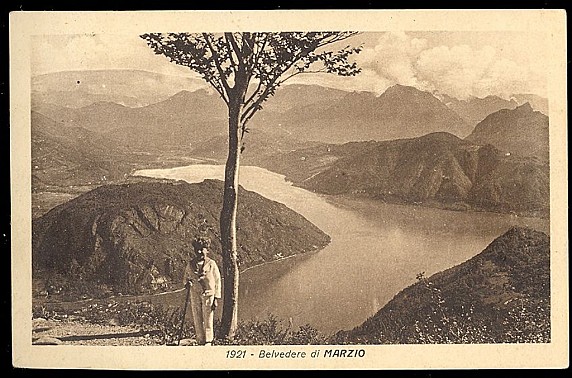

La linea “Cadorna”

Nel corso della prima fase della Prima Guerra Mondiale (1917) lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano ritenne che la Germania potesse attaccare l’Italia dalla vicina Svizzera; decise pertanto di fortificare le alture in prossimità del confine svizzero dall'Ossola alle Alpi Orobiche. Vennero così costruiti bunker, casematte, trincee, strade militari, depositi di munizioni, batterie per l'artiglieria. Per visitare le fortificazioni basta uscire da Marzio e prendere la provinciale che sale verso i Sette Termini, chiamata Via Cadorna; la presenza di un camminamento o di una batteria (ben conservate quelle situate presso il Cascinale Pobia) preannunciano la linea delle fortificazioni fortunatamente mai utilizzate, cadute nell’abbandono e nell’incuria del tempo. L'esecuzione dei lavori fu affidata alla Direzione Lavori del Genio Militare di Milano che si preoccupò inizialmente di realizzare la linea Mera-Adda, quindi, nel 1916, pochi mesi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, di costruire i camminamenti lungo una linea più arretrata rispetto a quella di confine. La linea Cadorna si concretizzò nella realizzazione di un lavoro immane, svolto da 20.000 operai e comprendeva 88 appostamenti per cannoni (11 in caverna), 25.000 mq. di baraccamenti, 296 km di camionabili e 398 km di carrarecce e mulattiere. La linea venne inizialmente sorvegliata da 9 divisioni di cui 7 di fanteria e 2 di cavalleria, con 50 batterie di piccolo calibro. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la linea Cadorna, seppure ancora sottoposta a servitù e controllo militare, venne praticamente abbandonata se si esclude qualche sporadico intervento di manutenzione.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

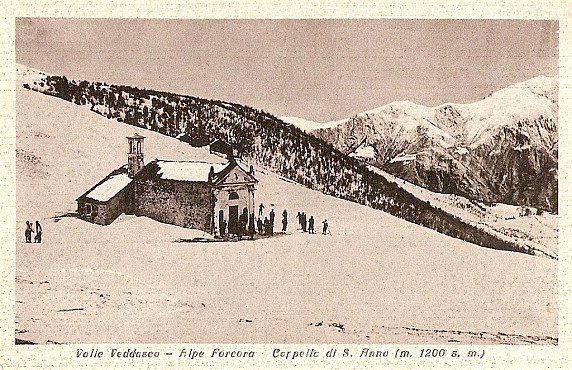

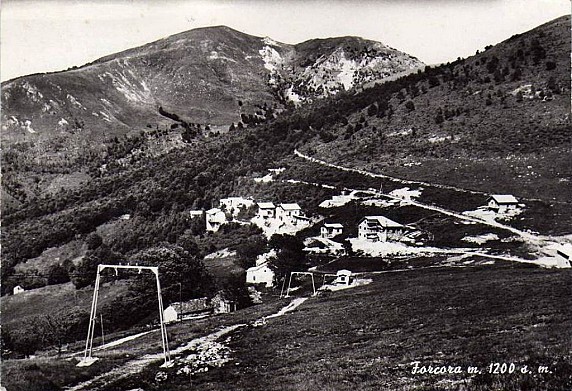

VAL VEDDASCA - VAL DUMENTINA

Pascoli in quota

La Cronaca Varesina del 21 dicembre 1879 così recitava: “La terra non manca mai chi la ricerca. Questo sentimento si manifesta ancor più chiaro quando si sale verso la montagna”. E la montagna è qui ben rappresentata dalle due valli Veddasca e Dumentina, caratterizzate da un ambiente naturale integro, estesi boschi e ampi pascoli in quota con piccoli e rari nuclei abitati al seguito di carbonai, contadini, tessitori. Gli alpeggi allineati sui versanti delle valli, hanno le stesse caratteristiche costruttive degli edifici presenti nei villaggi. In Val Dumentina sono disposti per la maggior parte sul versante sud del Monte Lema (1619 m.) dove la temperatura più mite permette alla neve di sciogliersi più rapidamente; mentre in Val Veddasca i paesi e gli alpeggi si trovano al di sopra dello zoccolo roccioso che domina la valle principale e le gole delle valli laterali. Solitamente ogni insediamento è vicino a sorgenti, a piccole coltivazioni, prati e boschi, indispensabili per la legna da ardere, per la costruzione di ricoveri e per le opere di difesa contro le frane. I materiali per le costruzioni erano generalmente reperiti in loco. Il problema maggiore era quello delle coperture che dovevano essere solide e a basso costo; l’architettura era, quindi, caratterizzata da edifici bassi in pietra con copertura a lastroni (piode), disposte una sull’altra con una leggera pendenza, e ballatoi in legno che, nel fondovalle, si arricchivano di piccoli loggiati con portici ad archi. I sassi ben squadrati e le pietre d’angolo erano legate con malta di calce. “L’alpe” era definita dalla casera o abitazione dove veniva lavorato il latte e dove l’alpigiano consumava i pasti e dormiva. A fianco della casera-abitazione vi era la stalla con il fienile: quest’ultimo era rivolto verso il monte per caricare direttamente il fieno; nelle costruzioni della Val Dumentina era presente anche la “caciaia”: un locale in quota dove si stagionava il formaggio; le forme venivano poi portate a valle al termine del periodo dell’alpeggio; la caciaia era solitamente ricavata nel terreno , aveva una struttura a volta (intonacata) con diversi ripiani per la stagionatura del formaggio. Un altro locale che accompagnava sempre la caciaia era il “cantinott” dove si manteneva il latte fresco per la produzione della crema; al suo interno vi scorreva sempre l’acqua che assicurava così all’ambiente una temperatura costante.

Un villaggio fuori dal tempo

Non dissimili alle architetture dell’alpeggio sono le case di Garabiolo, un paesino dell'alta valle Maccagno con i labirinti di viuzze e gli antichi acciottolati. E Monteviasco, posizionato su uno sperone roccioso a dominio della valle: vi si sale percorrendo 375 gradini di mulattiera gradinata o prendendo la teleferica. Numerosi affreschi sui muri ritraggono scorci della valle sottostante e scene di vita contadina fra cui, in corrispondenza delle due fontane in sasso della piazzetta del paese, gli affreschi delle “capre che tornano all'ovile con il "Carlin"”, una meridiana e un calendario. L’assetto urbanistico è caratterizzato da architetture di montagna: case strette le une alle altre, costruite con pietre a vista, tetti in piode. L'economia di un tempo a Monteviasco era basata sostanzialmente sulla pastorizia e l'agricoltura; entrambe utilizzavano il terreno a terrazze (fatte con muri a secco) per la coltivazione delle patate. Ma si coltivavano anche le castagne, raccolte in speciali telai di legno “la risciada”, ricoperti con foglie secche e felci che impedivano alle castagne di rotolare. Le castagne ancora perfettamente conservate, seccate, venivano messe nelle casse e coperte con foglie di faggio. Per l'essiccazione si costruivano piccoli edifici a due piani: al centro il focolare, formato da piccole assicelle distanziate tra di oro e, sopra il focolare, il deposito. Il fumo e il calore del piano divisorio assicuravano la lenta essiccazione delle castagne; ad essiccazione avvenuta, le castagne venivano messe nei sacchi di canapa, battute su un ceppo di legno molto resistente e, alla fine, pulite e cernite: le più piccole venivano portate al mulino per ottenere la farina, le migliori erano cucinate in diversi modi.

“Carbonai”

Un altro mestiere fiorente era quello dei carbonai. Vi si dedicavano gli uomini del paese: setacciavano il bosco a partire dal mese di febbraio, poi acquistavano appezzamenti di bosco in modo da organizzare la produzione del carbone. Per prima cosa preparavano la piazza dove disporre la catasta di legna; la catasta aveva un camino al centro ed era sostenuta da una stanga; veniva chiusa con legna più piccola e frasche verdi intrecciate, ricoperta con terra fino ad una altezza di circa 60 centimetri, sigillata con del muschio, felci e terra; il camino centrale veniva però mantenuto libero; si dava poi fuoco alla catasta partendo dal centro in modo che la legna bruciasse senza fiamma e avendo cura di tenere coperto il camino con una pioda. Spento il fuoco si distruggeva la catasta e si raccoglieva la legna bruciata lentamente, senza fuoco. Il carbone veniva poi raccolto in sacchi di iuta e immagazzinato. Ultimati i lavori i carbonai ripristinavano il manto del bosco nel duro ma rispettoso confronto con la natura. Anche le donne ritagliavano il proprio mestiere all’interno dell’economia alpina: producevano la canapa con la quale tessevano i pedù (scarpe di pezza in canapa); con gli scarti si fabbricavano i canavusc che venivano utilizzati come torce per illuminare di notte i sentieri.

Il prato

Il territorio di Agra e Colmegna, prima degli anni sessanta, era sparso di cascinali facilmente accessibili su terreni sfruttati a prato e a vigneto, disposti in filari su tutto il pendio terrazzato. I delicati pendii colmi di sole che da Agra digradavano verso il lago Maggiore erano in contrasto con le asprezze della stretta Val Veddasca. Alla metà di maggio si apriva il pascolo libero negli incolti comunali, da maggio a ottobre. Le tracce di quest’antica utilizzazione del suolo, che un tempo doveva vedere crescere solo erba, s’intravedono ancora.

I mulini di Piero

Sulla destra orografica del Torrente Giona si distende, invece, il minuscolo abitato di Piero che deve probabilmente il nome all’allevamento delle api (Piero da “apiarium”) “Tutto il paese medievale era dedito all’apicoltura e all’erboristeria”. Pochi abitanti, una cinquantina di linde e pulite casupole unite nel fondovalle da un ponticello in ferro “e di lì bisogna passare e non c’è ragione che tenga quando ingrossa il torrente”. Fanno da sentinella, in un anfiteatro naturale da favola, gli antichi Mulini di Piero, restaurati in parte. I mulini in pietra furono utilizzati per quasi due secoli per la macinazione del grano; è presente sul terreno una diffusa canalizzazione in pietra che prelevava l’acqua dal torrente per ritornarla un po’ più a valle. L’Alpe di Piero sorge, invece, sulla testata della Val Molinera nella più nota località delle “Nove Fontane”. L’alpe era un tempo la meta per le famiglie che lasciavano il paese intorno a giugno e trascorrevano in quota alcuni mesi in dimore temporanee costituite da gruppi di baite in sasso: la casera-abitazione, la stalla e un piccolo vano-dormitorio.

Energia a basso costo

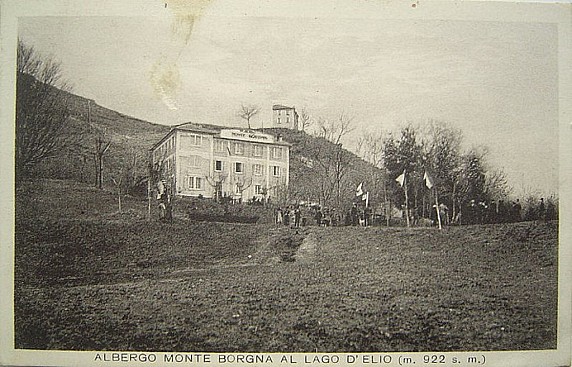

Alla pari delle grandi fabbriche, gli stabilimenti di Varese, Saronno e della Valle del Ticino avevano sempre più bisogno di energia a basso costo; fu così che sul finire del secolo sorsero in Lombardia alcune società per la distribuzione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice: la Società Varesina per le Imprese elettriche fu una di queste: finanziò le centrali idroelettriche di Cunardo (1898) e Maccagno (1902). Negli anni Settanta fu la volta dell’ENEL che realizzò la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande (in funzione dal 1971, completata nel 1974): si trattava di una grande realizzazione che pompava le acque nel serbatoio artificiale del Lago Delio durante la notte e produceva energia elettrica durante il giorno, utilizzando una caduta d’acqua di circa 700 metri per una produzione annua di circa 1 miliardo di kWh.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003

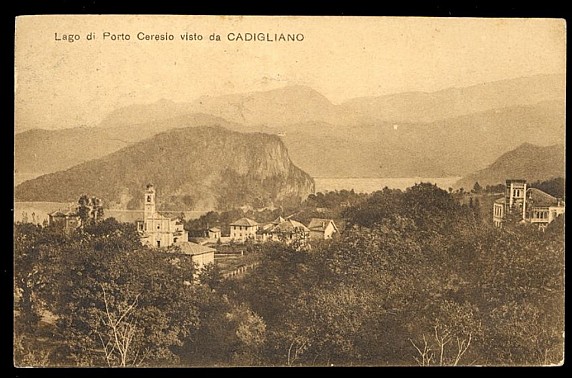

VAL CERESIO

Terra di scalpellini

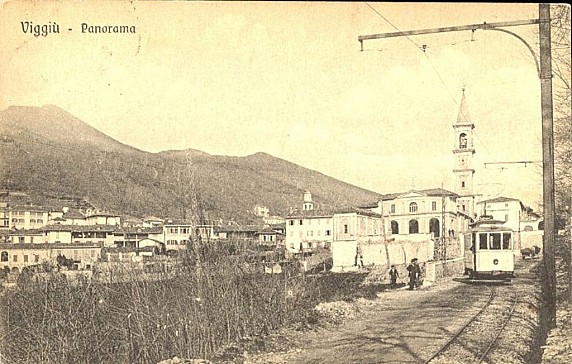

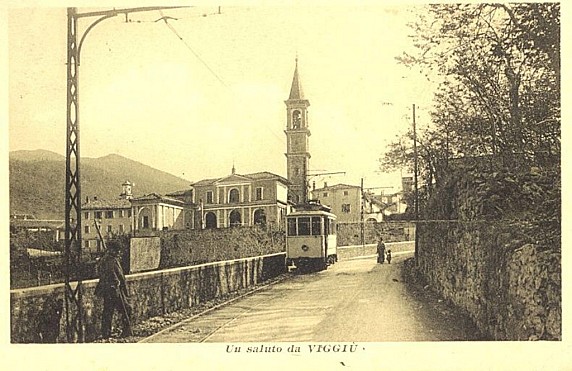

Boarezzo, importante nodo strategico e viario, è uno dei comuni “dipinti” della Provincia di Varese. I suoi muri “affrescati” riassumono tutti i mestieri della valle sullo sfondo delle attività domestiche legate alla magra economia contadina; non manca il tema dell’emigrazione e quello emblematico degli scalpellini di Viggiù e Saltrio. Le “pittoresche cave” di Viggiù erano segnate da “varj massi tagliati in forma quadrata che le veci fanno di pilastri in bell’ordine disposti, per cui la cava pigliò l’aspetto di un portico” al cui riparo “dalle intemperie delle stagioni” stanno i “quadratarj a lavorare” . “Gli abitanti sono perciò occupati nelle cave di marmi e pietre arenarie nel lavoro dè quali sono espertissimi e vanno molti ad esercitare il mestiere dello scalpellino in Lombardia e in Piemonte”. Terra di scultori vissuti nel particolare fervore che animava il clima dei "maestri comacini" e di ininterrotte schiere di artisti che, dai "maestri campionesi" in poi, percorsero tutta l'Italia e molti altri paesi (Spagna, Germania, Cecoslovacchia, Polonia, Russia).

La pietra di Viggiù

“Il nome di Viggiù ad ogni Lombardo richiama l’idea di picchia-pietre ed anche di scultori assai rinomati, imperocché Viggiù ed il vicino villaggio di Saltrio fornirono molti eccellenti artisti che lavorarono per molti anni alle statue ed ornamenti che abbelliscono la cattedrale di Milano”. La pietra di Viggiù è una pietra calcare dall’aspetto grigio cenere e dalla grana compatta. Il suo impiego perdura per tutto il medioevo, anche in luoghi lontani, come nel Chiostro di Piona (sul Lago di Como), nella Certosa di Pavia, nel Duomo di Lugano, nel cimitero di Staglieno a Genova e nel Cimitero Monumentale a Milano.

I “picasass”

L'estrazione della pietra rappresenta il primo momento dell'attività dei picasass. Le cave di Saltrio e Viggiù nutrono “l’antica industria di quel paese colle rinomate cave di bellezza bizzarra e pittoresca…dalle cui viscere si cavava una pietra preziosa che appresta materia di ornati alle fabbriche del Milanese, ed ove si travagliano marmi nazionali, e forestieri d’ogni qualità “. Attualmente sono rimasti attivi alcuni laboratori e il frantoio di pietrisco per asfalto situato nella zona delle vecchie cave del Colle S.Elia (calcare marnoso dalle tonalità molto delicate) poco al di sotto del Monte Pravello. Le cave vecchie di Saltrio (dal latino "saltus" - "bosco") sono ormai in disuso da molti anni e solo due sono rimaste nello stato in cui furono abbandonate. “Le cave di arenaria poste in suolo alluvionale sotto il paese, verso Ovest, nelle zone denominate Val di Borgo, Valera, Piamo, Tassera sono imponenti e ricche di trovanti; vengono perciò definite "terre forti".” A Viggiù la casa di Enrico Butti, costruita nel 1927, ospita attualmente l'intero corpo dell’e opere dello scultore e un museo etnografico sulla lavorazione della pietra. .Particolare peso aveva, inoltre, nella Val Ceresio l’estrazione di porfido rosso. L’epicentro di tale attività era localizzato a Cuasso al Monte, un paese segnato dall’uso di materiali da costruzione locali (porfido e pietra) utilizzati per la realizzazione di portoni, scale, architravi, modanature. L’estrazione del porfido era affidata ad alcuni abili cavatori del luogo coadiuvati da artigiani tagliatori.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

Informazioni e fotografie tratti da: G. Ortelli (a cura di) B.Galli, G., Gattoni, G.Radice. Picasass. Storia del mestiere e degli uomini che hanno fatto la storia di Viggiù, Macchine editore. Azzate 1995.

VAL CERESIO

Terra di scalpellini

Boarezzo, importante nodo strategico e viario, è uno dei comuni “dipinti” della Provincia di Varese. I suoi muri “affrescati” riassumono tutti i mestieri della valle sullo sfondo delle attività domestiche legate alla magra economia contadina; non manca il tema dell’emigrazione e quello emblematico degli scalpellini di Viggiù e Saltrio. Le “pittoresche cave” di Viggiù erano segnate da “varj massi tagliati in forma quadrata che le veci fanno di pilastri in bell’ordine disposti, per cui la cava pigliò l’aspetto di un portico” al cui riparo “dalle intemperie delle stagioni” stanno i “quadratarj a lavorare” . “Gli abitanti sono perciò occupati nelle cave di marmi e pietre arenarie nel lavoro dè quali sono espertissimi e vanno molti ad esercitare il mestiere dello scalpellino in Lombardia e in Piemonte”. Terra di scultori vissuti nel particolare fervore che animava il clima dei "maestri comacini" e di ininterrotte schiere di artisti che, dai "maestri campionesi" in poi, percorsero tutta l'Italia e molti altri paesi (Spagna, Germania, Cecoslovacchia, Polonia, Russia).

La pietra di Viggiù

“Il nome di Viggiù ad ogni Lombardo richiama l’idea di picchia-pietre ed anche di scultori assai rinomati, imperocché Viggiù ed il vicino villaggio di Saltrio fornirono molti eccellenti artisti che lavorarono per molti anni alle statue ed ornamenti che abbelliscono la cattedrale di Milano”. La pietra di Viggiù è una pietra calcare dall’aspetto grigio cenere e dalla grana compatta. Il suo impiego perdura per tutto il medioevo, anche in luoghi lontani, come nel Chiostro di Piona (sul Lago di Como), nella Certosa di Pavia, nel Duomo di Lugano, nel cimitero di Staglieno a Genova e nel Cimitero Monumentale a Milano.

I “picasass”

L'estrazione della pietra rappresenta il primo momento dell'attività dei picasass. Le cave di Saltrio e Viggiù nutrono “l’antica industria di quel paese colle rinomate cave di bellezza bizzarra e pittoresca…dalle cui viscere si cavava una pietra preziosa che appresta materia di ornati alle fabbriche del Milanese, ed ove si travagliano marmi nazionali, e forestieri d’ogni qualità “. Attualmente sono rimasti attivi alcuni laboratori e il frantoio di pietrisco per asfalto situato nella zona delle vecchie cave del Colle S.Elia (calcare marnoso dalle tonalità molto delicate) poco al di sotto del Monte Pravello. Le cave vecchie di Saltrio (dal latino "saltus" - "bosco") sono ormai in disuso da molti anni e solo due sono rimaste nello stato in cui furono abbandonate. “Le cave di arenaria poste in suolo alluvionale sotto il paese, verso Ovest, nelle zone denominate Val di Borgo, Valera, Piamo, Tassera sono imponenti e ricche di trovanti; vengono perciò definite "terre forti".” A Viggiù la casa di Enrico Butti, costruita nel 1927, ospita attualmente l'intero corpo dell’e opere dello scultore e un museo etnografico sulla lavorazione della pietra. .Particolare peso aveva, inoltre, nella Val Ceresio l’estrazione di porfido rosso. L’epicentro di tale attività era localizzato a Cuasso al Monte, un paese segnato dall’uso di materiali da costruzione locali (porfido e pietra) utilizzati per la realizzazione di portoni, scale, architravi, modanature. L’estrazione del porfido era affidata ad alcuni abili cavatori del luogo coadiuvati da artigiani tagliatori.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

Informazioni e fotografie tratti da: G. Ortelli (a cura di) B.Galli, G., Gattoni, G.Radice. Picasass. Storia del mestiere e degli uomini che hanno fatto la storia di Viggiù, Macchine editore. Azzate 1995.

VALCUVIA

Una valle “particolare”

Una delle valli principali della provincia di Varese. “Quello che havvi di particolare in questa valle si è, che la strada conducente a Varese, è tagliata a scarpello a fianco del monte; com’anco vi si trova un laghetto, denominato Brincio, il quale viene da geologi riportato essere stato anticamente il cratere di un vulcano. Questa valle contiene 21 villaggi e la sua popolazione viene estimata quasi 12,000 abitanti”. Appartiene a questa valle un sistema di grotte carsiche, percorse dal fiume Margorabbia, fra la Valmarchirolo e la Valle Ferrera “Ebbero questi la cura di farvi scorrere un canale che per la larghezza di 2472 metri, attraversa quell’insalubre terreno. Esso comincia dalla Cassina-Boffalora vicino a Cuvio e va sino al mulino detto «Pamiglini»”. Le grotte sono scavate nelle rocce di dolomia e presentano cavità infiltrate dalle acque correnti. La circolazione dell’acqua ha dato origine a gallerie di marna calcarea da cui poi s’estraeva la marna necessaria per la produzione della calce. E dalle pendici dei monti attorno a Rancio Val Cuvia si ricavava, invece, il carbone di legna necessario per la combustione nei forni “Sulla colma di un monte vicino evvi una miniera di carbon fossile, ma non se ne trae alcun profitto, per esservi abbondante legna”.

Una tradizione di “ceramica”

La lavorazione della ceramica in Valcuvia risale ai Romani che, nel 34 d. C., sfruttarono i filoni di argilla intorno all’Orrido di Cunardo. Nel 1500 figurava già, in località Tenda Bassa, la ceramica prodotta da Albino Pella che sfornava orci e vasellame per salami e speziali. Nel 1796 fu la volta di Camillo Adreani, particolarmente rinomata per il colore “blu di Cunardo”, colore di cui solo i maestri cunardesi conoscevano il segreto. Un secolo dopo, nel 1896 le fabbriche di ceramica erano ben 4. Fu così che la tradizione continuò fino ai giorni nostri (1970) allorquando, nel 1950, lo Stabilimento di ceramica Cornetti richiamò i migliori ceramisti da tutte le parti d’Italia, dall’Abruzzo alla costiera Amalfitana. Attualmente sono presenti nel territorio ancora diversi laboratori di ceramica artigianale a conduzione famigliare. A sottolineare tale attività sono i resti, in località Fornaci, di un’antica fornace ottocentesca adibita alla cottura della calce; la fornace, alimentata a legna, produsse incessantemente fino al 1930 quando chiuse a causa delle limitazioni all’esportazione imposte dalla politica autarchica italiana. Da allora il vecchio forno è rimasto improduttivo. La fornace fu poi ripresa dai Fratelli Robustelli che crearono nel 1951 un laboratorio artistico nei locali annessi alla vecchia fornace, la Ceramica IBIS : una fornace veramente internazionale e un’Associazione Culturale “I Sentieri dell'Uomo e dell'Arte” attiva da trent'anni; ogni anno i Robustelli invitano un artista di diversa nazionalità per realizzare il "piatto di Natale" per la collezione Ceramiche Ibis. Di ben altre dimensioni ma affine per qualità e natura sono gli stabilimenti della Società Ceramica Italiana Richard Ginori, ora in disuso, di Laveno Mombello. La società, fondata nel 1856, ebbe subito fortuna raggiungendo in breve tempo uno sviluppo notevole nella produzione di vasellame e casalinghi. Gli anni tra il 1920 e il 1950 furono il periodo di maggiore attività. A partire dagli anni ’60, la fabbrica iniziò ad attraversare progressivi stati di crisi. Fu dapprima assorbita dalla Richard Ginori e posta poi in liquidazione. A testimonianza di tale attività rimane il Museo della Terraglia (arte della ceramica) in Località Cerro. Si tratta di un museo a carattere specialistico che raccoglie e documenta la produzione della terraglia forte lombarda da metà Ottocento a metà Novecento. Di rilievo la collezione Savoia, i pezzi Liberty e, cosa inusuale, alcuni pezzi dedicati alla storia del sanitario. Nello splendido Palazzo secentesco vengono, inoltre, organizzate mostre temporanee con artisti internazionali.

La lavorazione dei campi

La Villa Bozzolo di Casalzuigno, di proprietà del FAI, nota soprattutto per lo splendido giardino all'italiana che risale alla prima metà del XVIII secolo, prosperò e visse come residenza di campagna al centro di vasti possedimenti agricoli che permisero la raccolta e la lavorazione dei prodotti della campagna. Fu qui che nel 1500 Giroldino, della nobile famiglia Della Porta, acquistò un'estesa proprietà edificandovi la propria residenza signorile. Le tracce del lavoro sono ancora oggi leggibili in alcuni ambienti della villa, nelle abitazioni rurali, nelle stalle, nelle scuderie e nei grandi locali aerati in cui si svolgeva la raccolta dei bachi da seta, soprattutto nel gigantesco torchio, nelle vaste cantine per la conservazione del vino e nella ghiacciaia.

L’iconografia del lavoro

Pochi paesi in Italia hanno dedicato i propri muri a un rappresentazione artistica “totale” sul tema dei mestieri. Arcumeggia è uno di questi. A partire dal 1956 i maggiori pittori contemporanei (Usellini, Carpi, Migneco, Brancaccio, Sassu, Salvini…) sono stati chiamati ad affrescare le grigie pareti esterne delle case, addossate le une alle altre. Questa tradizione era già presente da qualche secolo in Valcuvia soprattutto nelle strade, dentro i cortili, come a Rancio e Cantevria. Riflettendo con fantasia i temi devozionali e dell’iconografia cristiana, Arcumeggia fornì l’occasione per i pittori di spaziare dall’astratto al figurativo e di colloquiare con il pubblico riprendendo la tradizione artistica lombarda. La mappa del paese, dipinta sulla facciata laterale dell’ex-edificio scolastico, guida alla scoperta delle opere di artisti e del loro personale stile nell’affrontare i temi quotidiani del lavoro e della vita domestica come la spartizione della polenta (Innocente Salvini), la partenza dell’emigrante (Giuseppe Migneco), i mestieri del luogo e gli abitanti (Remo Brindisi), le composizioni agresti (Ernesto Treccani). E' un'arte fresca e fantasiosa, intrisa di creatività ed ironia: una vasta galleria all'aperto per un totale di 23 pitture storiche, visitabile gratuitamente ogni giorno dell'anno e ogni ora del giorno. Da alcuni anni la Casa del Pittore è sede di mostre ed ospita anche la scuola dell’affresco. A Cittiglio, vi è rappresentata, invece, la storia sportiva della bicicletta: il Museo Bind è stato trasferito in località Vararo presso l'edificio della ex scuola elementare in uno spazio più ampio e appropriato. Cimeli, biciclette, trofei, diplomi, targhe, recensioni giornalistiche dell'epoca, arredano e corredano uno spazio dedicato ad uno dei ciclisti più amati dagli italiani, coronato da ben 112 vittorie, di cui cinque al Giro d'Italia e tre campionati del mondo.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

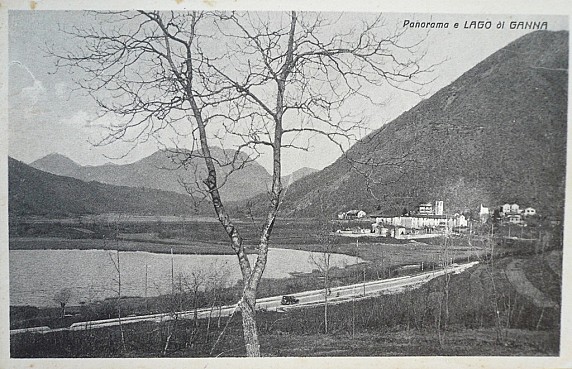

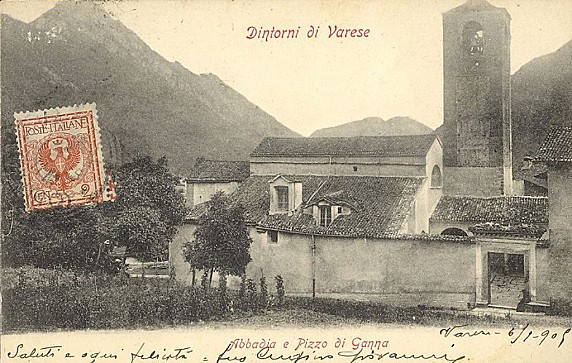

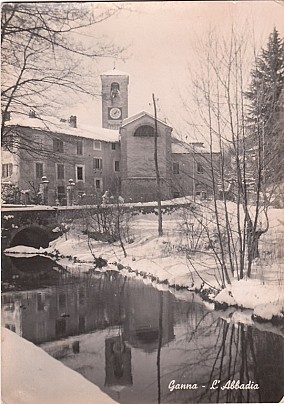

VALGANNA

La “Fontana degli Ammalati”

“Poco lungi da Induno, in un ameno recesso, giace la rinomata «Fontana degli ammalati»… un rivo della più limpida acqua, che forma dapprima un grazioso bacino, cui danno accesso alcuni incavi, che l’arte sembra nel sasso aver fatti indi balzando sul sottoposto scoglio di fitto muschio coperto, tutto a schiume biancheggia”. Una fontana di acqua sorgiva particolarmente salubre e conosciuta come “Fontana degli Ammalati” fu alla base della localizzazione della Fabbrica di birra Poretti. Ad essa si attribuivano proprietà medicinali dovute alla particolare composizione delle sue acque: caratteristica essenziale per produrre una birra eccellente. Un’altra ragione, per la scelta di questo luogo fu la presenza dei laghi di Ganna e Ghirla che fornirono, per tutto l’Ottocento, il ghiaccio per le cantine di fermentazione e di deposito della fabbrica.

La birra della Valganna

Documenti storici dimostrano che già gli Assiri producevano una bevanda fermentata a base di cereali. Più avanti i documenti si fanno più numerosi e precisi al momento dell'introduzione della birra in Gallia ad opera dei Celti (4.500 a. C.) che a loro volta avevano appreso il mestiere del "birraio" dai popoli orientali. Da allora il cammino della birra è proseguito ininterrottamente, soprattutto nei paesi germanici e scandinavi, fino ad assurgere a vera e propria arte. Angelo Poretti nel 1876 acquista in Valganna alcuni modesti edifici di una fabbrica di amido per dare inizio alla produzione della birra. Furono così approntate modifiche ai vecchi edifici con nuovi macchinari e personale proveniente dalla Cecoslovacchia. Alla morte di Angelo Poretti i nipoti Angelo Magnani e Edoardo Chiesa continuarono la ristrutturazione del complesso con il grande progetto del 1905 (primo intervento edilizio realizzato nelle forme dello “Jugendstil”). Nel 1903 Angelo Magnani affida a Ulisse Stacchini l’incarico di progettare una nuova e grande abitazione in sostituzione della vecchia residenza padronale.

Una fabbrica d’arte

Lo stabilimento originario era costituito di quattro corpi rettangolari variamente orientati e sormontati da semplici tetti a due falde. Nel 1898 è il primo intervento dello studio di architettura “Bilh & Woltz” di Stoccarda con cui Angelo Poretti viene in contatto durante un viaggio in Germania. I successivi ampliamenti fino al 1923 vennero affidati tutti allo studio di Stoccarda. Le facciate della nuova sala di cottura, realizzata tra il 1898 e il 1900, erano suddivise in campi geometricamente ripartiti: il risultato fu un accostamento molto decorativo di colori diversi. Lungo le pareti dell’edificio correva un ordine triplice di finestre, modulate a trifore nel livello più alto, rettangolari in quello mediano e ad arco a tutto sesto in quello più basso. La partizione delle finestre era sottolineata da campi di colore chiaro mentre la parte inferiore dell’edificio era decorata da fasce parallele orizzontali, anch’esse cromaticamente contrastanti. La decorazione, in stile eclettico, spaziava dalle serraglie neo-rinascimentali ai ferri battuti dalle linee barocche. Particolarmente significativa era la nuova sala di cottura del 1907: raro documento architettonico dell’antica tecnologia di produzione cui si aggiunge l’eleganza di particolari integrati armoniosamente nel nuovo spazio; le caldaie di rame avevano forme arrotondate, con bianche piastrelle sagomate e colonne di ghisa con capitelli compositi.

La produzione della birra

La birra è una bevanda fermentata a base di cereali e luppolo: è composta dal malto (orzo germinato e successivamente torrefatto), dal luppolo (pianta rampicante con infiorescenze aromatiche), dal lievito (fungo microscopico che si produce per germinazione) e dall'acqua, d'importanza fondamentale. Il malto, pesato accuratamente, viene convogliato nei mulini e poi sospinto dal cassone al tino per la miscelazione con acqua; viene fatto bollire nella caldaia di rame dove ha luogo, con la supervisione del mastro birraio, l'azione degli enzimi i quali rendono solubile l’estratto delle materie prime. La percentuale esprime il "grado saccarometrico" che è poi quello che determina il tipo di birra che si vuole produrre. Viceversa le sostanze insolubili vengono separate dal mosto nel tino di filtrazione e utilizzate in seguito come foraggio per gli animali. Nuovamente il mosto viene fatto bollire nella caldaia con aggiunta di luppolo (Humulus Lupulus), debitamente mondato delle sue trebbie (usate come fertilizzante per il giardinaggio). Il mosto, così bollito, viene fatto raffreddare alla temperatura di fermentazione (circa 10 gradi) nelle apposite cantine di fermentazione. La birra prodotta deve poi maturare nelle cantine di stagionatura in modo da ottenere il giusto equilibrio di tutti gli elementi che la compongono; poi centrifugata, filtrata. e imbottigliata.

Mulini “da seta”

Nel 1720, al tempo delle prime rivelazioni catastali durante la dominazione austriaca, i mulini occupavano interamente la scena produttiva; includevano anche la lavorazione della seta per cui venivano detti “mulini da seta”. Solitamente continuavano la tradizione lavorativa del complesso convertendo la produzione agricola in produzione paleoindustriale. I Mulini Trotti, poi Filatura di cotone Crivelli, appartenevano a questa categoria: costruiti in pietra e mattoni con solai in legno, sfruttavano l’energia dell’Olona tramite un ingegnoso sistema di ruote idrauliche (oggi scomparse); le ruote erano alimentate con una lunga e complessa canalizzazione in pietra che correva a lato dell’edificio motori (attiguo al corpo principale). Dopo la conversione in filatura (1850), i mulini produssero filati di cotone fino al 1913, poi furono riutilizzati come semplice officina meccanica; attualmente sono in fase di radicale trasformazione.

Fucine di “ferro”

Originariamente “In Valganna veder si possono le cave d’alabastro, e di rosso sbrecciato, e le miniere di ferro nel luogo detto perciò la Ferrera; tra questa e Ghirla si è scoperto un filone di carbone fossile, e più oltre in Val-Marchirolo l’attivato scavo di piombo argentifero ad Argentera vicino alla Tresa, ove pure trovasi aurifera miniera” . Furono queste alcune delle ragioni all’origine delle numerose fucine di ferro sparse per la valle, aiutate dall’abbondanza dei boschi che “fu cagione che ivi si stabilissero varie fucine di ferro”. Si tratta solitamente di complessi rudimentali, realizzati con opere di muratura molto grezze (pietre di diverso taglio, ciottoli vari, qualche mattone di recupero) cementati con malta grossolana: il maglio di Ghirla fu uno di questi. Il complesso è articolato attorno ad un’unica sala macchine che ospitava il maglio a testa d'asino, azionato da una ruota esterna a cassettoni. Esternamente sono ancora visibili le canalizzazioni in pietra delle tre ruote idrauliche (ristrutturate). Concettualmente le ruote del maglio si avvicinavano molto al modello di turbina vuoi per le dimensioni (ridotte) vuoi per l’impianto dei cassettoni che sfruttavano al meglio la pressione dell’acqua convogliata direttamente sulla ruota con movimento regolare e costante.

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

VALLI VARESINE

La Provincia di Varese

La Provincia di Varese si distende fra amene colline e piccole forre fluviali, fra i Laghi Maggiore e di Varese: la strada carrabile nel fondovalle, i contrafforti collinosi, i cotonifici, le vie ferrate, i rilievi ora selvatici della Val Veddasca ora ridenti della Valmarchirolo. Un angolo di mondo disteso fra mulini e fabbriche, un’economia dai volti paleoindustriali, ricca di memorie, percorsi, vedute pittoresche ma anche di antichi mestieri. Il quadro territoriale che ne risultava, dalla proverbiale predisposizione al lavoro del popolo varesino, aprì la strada al fenomeno dilagante dell’eresia del cotone ovvero l’introduzione del sistema di fabbrica “all’inglese”.

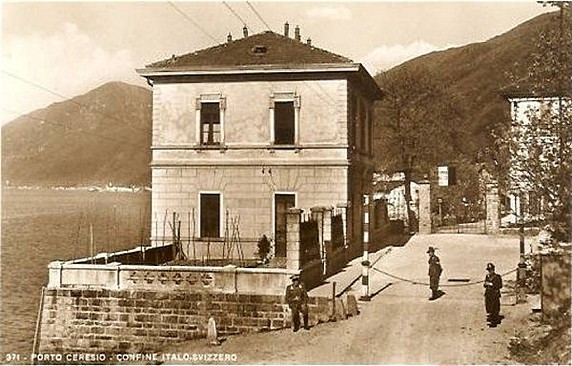

Le valli

L’area è interessata dalle valli a nord di Varese (Valcuvia, Val Ganna, Val Ceresio, Val Marchirolo, Val Travaglia, Val Veddasca, Val Dumentina e dai tre laghi Lario, Ceresio e Verbano “in comunicazione diretta con Lugano e col Gottardo”. “I monti di Velate, Induno, Arcisate, Bisuschio e Viggiù fanno spalliera alla pianura, nella quale la Città è fabbricata; forma questa pianura un ampio catino coronato, e diviso da amenissime colline sparse di innumerabili fabbricati sacri, rustici, e signorili, che la natura, e l’arte resero deliziosi; presenta variati aspetti di monti, colli, abitati, e laghi, e viene interrotto, e solcato dalle principali strade di Milano, di Gallarate, di Angera, Laveno e Luino, di Lugano, e di Como…l’aria è ovunque fina e salubre, fertile il terreno, saporiti i prodotti, aperti gli ingegni, socievoli ed ospitali gli abitanti, sicché il topografo Nicolò Soriani non dubitò di chiamare questo Paese la «bella Tempe d’Italia».”

Fabbriche e manifatture

Fabbricati e strade in grande quantità, sembrano essere questi i tratti dominatori del paesaggio varesino nei primi anni dell’Ottocento e poi ancora fabbriche e manifatture che costellavano tutta la piana valliva e le colline del circondario. “Havvi altresì in Varese in gran numero le fabbriche, le manifatture e le filande… telaj per nastri di seta e filugello, fabbriche di fustagni, cotone, corde”.

VARESE AL LAVORO

“I vicini monti, tutti di pietra calcarea, e le opportune fornaci apprestano abbondante materia di attivo commercio a questo paese; circa cento mulini da seta somministrano continua occupazione a grande numero di persone, e molta ne davano sette incannatoi, tre de’ quali attualmente rimangono oziosi; ma pochi prodotti de’ bachi da seta si riducono in materia di uso, eccetto qualche stoffa, e molti nastri ordinarj: sei Concie apparecchiano ogni anno n.° 2850 pelli di manzi, 6500 di vitelli, e 750 di agnelli, e capre; ed otto fabbricatori di cappelli ne allestiscono circa 8000 per anno. Il maglio da rame travaglia annue lib. 40 in 50 mille di questo metallo, del quale in sei botteghe se ne lavora in molta quantità per qui, e per altrove, essendovi in confronto di Milano un guadagno pel compratore di tre, o quattro soldi ogni libbra piccola lavorata. Prossima al maglio da rame sta una cartiera ben fornita di macchine, ed assai esercitata; v’ha pure una sufficiente stamperia in Varese”

Opifici ad acqua

Il mulino costituisce da sempre una preziosa testimonianza del primo insediamento di “fabbrica”. La sua architettura, molto povera, utilizzava i materiali disponibili in natura: pietre cementate a secco con malta ed opere murarie rinforzate da pietre di diverso taglio, mattoni, sassi e ciottoli. Si trattava di semplici parallelepipedi elevati su pianta quadrata o rettangolare, con vani interni non rifiniti ed impianti scoperti. Le variazioni sul modulo costruttivo erano davvero poche anche se, in taluni casi era proprio il quadro antropico a dettare le coordinate di lettura del complesso molitorio. I settecenteschi Mulini Grassi (1730) in Località S. Ambrogio contavano su sette ruote e dovevano rivestire certamente un carattere di eccezionalità per l'economia locale della zona. Di queste ruote ne rimangono soltanto tre (alimentate dall'alto) ma sono sufficienti per ricomporre lo spaccato produttivo del “passato varesino”, attivo fino agli anni sessanta. Ma è la prospettiva d’insieme che colpisce il visitatore, soprattutto se vista d'angolo, con le sue ardite balze arroccate attorno alla derivazione dell'Olona. Seguono altri mulini, segnati da interventi di ristrutturazione che ne hanno stravolto i caratteri originari: il Mulino della Folla (1857) a Malnate azionava in origine una folla per la lavorazione della carta con i “maglietti”; il complesso, ristrutturato, conserva ancora parte della grande ruota idraulica in ferro e alcuni macchinari originali dei primi anni del Novecento; attualmente il mulino è gestito dal mugnaio Giovanni Bernasconi. Seguono i mulini le Concerie poiché la concia delle pelli era legata al ciclo della lavorazione dei campi di cui integrava il magro bilancio famigliare; da qui il lento processo d’affrancamento dal mulino verso una tipologia più propriamente di fabbrica.

Le architetture primitive del lavoro

Le fornaci di( Caldè), fornaci Ibis (di Cunardo), Mulini Grassi di (S. Ambrogio Olona), i Mulini Sonzini (di Gurone presso Malnate), il Mulino Zacchetto (a Castelseprio), il Mulino Meraviglia (di S. Vittore Olona) il maglio (di Ghirla), il Mulino-museo Innocente Salvini (Cocquio Trevisago). La Conceria Grammatica di Vedano Olona utilizzava parte degli edifici del preesistente Mulino alle Fontanelle (1722). La conceria, attiva fino a tutto il 1920, era articolata in più corpi disposti attorno ad una piccola corte interna che riprendeva i tratti dell'insediamento rurale. Un’altra corte rurale (1870), con annesso mulino (1753) per la macinazione di orzo e grano grosso, era quella del Mulino “Innocente Salvini” di Cocquio Trevisago, situato in una delle anse del fiume Viganella al confine tra Cocquio Trevisago e Gemonio. E’ un’architettura spontanea, frutto di più aggregazioni e modifiche produttive e abitative. Qui nacque, nel maggio 1889, e vi lavorò per tutta la vita il pittore Innocente Salvini. Nelle grandi sale annesse al mulino, adibite a pinacoteca, è stata allestita una rassegna stabile con alcune tra le più significative opere del grande pittore lombardo.

Fabbriche “sataniche”

Dal forno rudimentale alla fornace da calce, il passo fu breve. In entrambi i casi si trattava di architetture poste a ridosso delle cave d’estrazione della marna calcarea, ispirate all’essenzialità del processo di produzione che permetteva di utilizzare il forno con i soli percorsi a gravità verticale. L'interno del forno “a tino” era rivestito di mattoni refrattari tenuti insieme da uno smalto di argilla ben battuta; esternamente, delle cerchiature di ferro contenevano la spinta prodotta dal calore della combustione interna. La fornace della Riana della Rasa di Varese era collegata alla cava da un passaggio aereo montato su cinque piloni in pietra. La fornace, già in essere nel 1861, rimase attiva fino al 1971. Ispirata ad un’altra concezione tecnologica è la Fornace di laterizi di Gurone. La ciminiera della fornace è tutto ciò che rimane del trascorso industriale della metà dell’Ottocento quando la produzione dei mattoni era assicurata dal forno Hoffmann ovvero da un forno anulare a ciclo continuo. Il forno Hoffmann sostituì il vecchio forno a pignone, retaggio dell’antico forno a “bottiglia”, imponendosi subito sul mercato dei mattoni grazie all’innovativa tecnologia che permetteva al fuoco di compiere l’intero ciclo di cottura su un unico piano senza interferire con i tempi di carico e scarico del materiale da cuocere e cotto. Sul Lago di Comabbio, la fornace di Mercallo (oggi villaggio turistico), rievoca ancora le forme dell’antico forno Hoffmann per la cottura dei laterizi.

Fabbriche di mestiere

Non sempre la fabbrica annullò completamente e subito la tradizione di mestiere della bottega e della manifattura. Gli esempi in tal senso sono significativi e segnano la trama territoriale a ridosso dei grandi colossi industriali. Fra questi, la Fabbrica di pipe di Brebbia, luogo giá noto per la fabbricazione di pipe artigianali. La fabbrica nacque attorno ad una centrale idroelettrica, detta del Bosco Grosso che Achille Buzzi fece costruire nel 1893 per fornire energia alla sua tessitura e per l’illuminazione pubblica dei paesi di Brebbia, Gavirate, Malgesso ed Olginasio. La centrale è tuttora operativa grazie al salto d’acqua della Roggia Molinara derivata dal Torrente Bardello. La roggia attraversava l’intero abitato di Groppello per poi gettarsi nelle acque del lago. La storia della Pipe di Brebbia risale al 1947 quando Enea Buzzi e suo cugino Achille Savinelli si accordarono per vendere le pipe con il nome Savinelli sfruttando la notorietà del negozio di articoli per fumatori già esistente a Milano. Le prime pipe in legno italiane, apparse nel 1850 sul mercato del Sacro Monte di Varese, erano prodotte dalla famiglia Piotti: pipe di legno di bosso, pero, melo e ciliegio con bocchini in corno di bue. Nel 1886 il milanese Ferdinando Rossi aprì a Barasso, nella stessa sede dei Piotti, la prima "fabbrica" italiana di pipe. La Rossi, dagli iniziali 20 operai, arriverà nel periodo 1936-42 ad occuparne 800 producendo circa 80.000 pipe al giorno. Dal successo e dalla "scuola Rossi” nacquero, nelle vicinanze, altri produttori: nel 1910 Santambrogio, nel 1911 Rovera, nel 1929 Talamona , nel 1945 Gasparini, Buzzi & Savinelli.

Fabbriche “alte”

Le prime fabbriche dell’era industriale furono sicuramente quelle che s’ispirarono alla tipologia inglese del “mill”, fra queste le cartiere e i torcitoi da seta. Strutture anonime, essenziali nei loro canoni costruttivi, frutto di intraprendenze imprenditoriali elementari. In Località La Folla, la Cartiera Molina risale al nucleo originario della cartiera dei Fratelli Luigi ed Angelo Molina di Varese che utilizzò nel 1872 i ruderi del Mulino delle Sette Mole. La cartiera, che vantava la produzione di una carta particolare detta Carta Varese, fu poi ceduta nel 1918 alle Officine Meccaniche Conti. La ciminiera quadrata che si erge in mezzo al complesso sottolinea ancora l’età paleoindustriale della fabbrica. Gli “attorcitoi da seta”, punte trainanti dell’economia lombarda, erano disposti su una pianta allungata; avevano un’altezza di cinque piani suggerita dalla tecnologia rudimentale del torcitoio in tondo “alla bolognese”. Tutto il corpo era scandito da file parallele di finestre che riproponevano il modello della manifattura serica settecentesca. L’architettura dell’edifico era spoglia e anonima, modellata sulle esigenze di spazio delle teorie di macchine per la trattura della seta. La struttura muraria era composta da grandi massi di pietra, piccoli ciottoli, materiali di scarto legati da malta, un conglomerato che veniva racchiuso tra due pareti esterne intonacate secondo una pratica costruttiva antichissima. Il Filatoio di Seta Maggi è situato in un solco vallivo molto profondo lontano dal centro abitato di Malnate in Località Gere “Sopra un ameno colle ai cui piedi il torrente Arza gettasi nell’Olona… Al presente vi fioriscono…tre filatorie di cotone” dove un tempo era il vecchio Mulino Gere, presso una vecchia cava di ghiaia. All’esterno, la spalla della grande ruota di ferro a pale ricurve sostituì nel 1897 le due preesistenti ruote di legno. Il filatoio non utilizzò mai il vapore e questo spiega la connotazione del filatoio a mezzo fra la matrice rurale e la matrice paleoindustriale della produzione dell'organzino. Vi lavorava un centinaio di persone di cui 93 donne, fra cui ben 65 ragazze dai 9 ai 15 anni per 14 ore al giorno per cinque mesi all’anno, da gennaio a maggio. Al nucleo originario, fondato probabilmente nel 1819 (la data è dipinta sul fabbricato d’ingresso), fu aggiunto un secondo corpo verticale nel 1840. Rimase di proprietà di Carlo Giuseppe Maggi fino al 1875 quando il torcitoio fu chiuso e riaperto dall’industriale milanese Enrico Meyer che continuò la produzione fino al 1913. I Fratelli Salmoiraghi di Fagnano Olona rilevarono in seguito il complesso, convertendolo in stabilimento per la spremitura di semi oleosi, attività che si protrasse fino al 1930.

Fabbriche “lunghe”

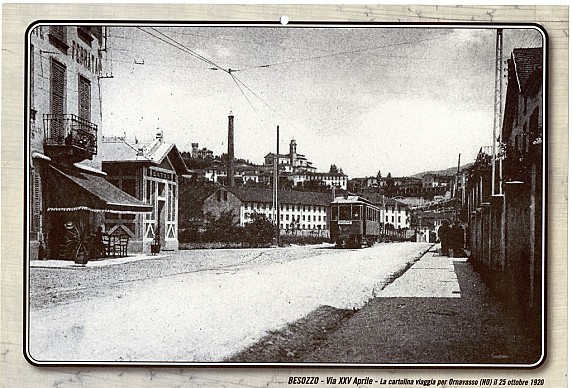

Una delle caratteristiche dei primi cotonifici era la loro estensione simmetrica in chiave orizzontale cui faceva da contrappunto la verticalizzazione delle torri, adibite solitamente a serbatoi dell'acqua o alloggio delle scale e sede dei montacarichi. Il corpo del cotonificio era costellato da grandi finestroni che immettevano luce all'interno dei piani di produzione. Lesene, marcapiani, decorazioni in cotto caratterizzavano il ricorso all'architettura "maggiore" quasi a suggellare una valenza e un'importanza che solo la potenza della produzione poteva esprimere. La torre, segno architettonico e strutturale di sicuro e potente richiamo a distanza, si richiamava quasi sempre alla finzione architettonica del castello medievale (merli) e alla tradizione lombarda del cotto (mattone a vista). I lunghi capannoni avevano coperture a "shed" ("dente si sega") con i vetri rivolti a nord per evitare la luce diretta del sole. Lo Stabilimento di filatura meccanica di cotone dell’imprenditore “Borghi“, realizzato nel 1819 sull'emissario "Brabbia" del Lago di Comabbio, era già noto all’epoca come una delle migliori realizzazioni d'impiantistica produttiva; il lavoro, diviso e organizzato su più piani in spazi differenziati, integrato nel 1844 dalla tessitura meccanica, si sviluppava su un'area utile di 80.000 mq.: contava su circa 320 mq. occupati subito aumentati a 1700. Le dimensioni delle “fabbriche lunghe” erano davvero imponenti e anche quando erano raccolte contavano su ampi fabbricati molto semplici nel disegno ma curati nei particolari e, soprattutto, ben equilibrati nelle proporzioni: cornici marcapiano in mattoni a vista segnavano i corpi di fabbrica in tutta la loro lunghezza separando solitamente il seminterrato a bugnato rustico dal piano terreno intonacato. Internamente i grandi locali, voltati con colonnine in ghisa, garantivano uno sfruttamento razionale dello spazio. Il Cotonificio di Besozzo in Località Scissone fu il frutto dell'opera di ristrutturazione che la Ditta Giovanni Milani e Nipoti fece eseguire tra il 1915 ed il 1936 sull’impianto di filatura precedente. Il vecchio nucleo del cotonificio tradisce ancora, in alcune sue parti, il vecchio impianto (1827) della Famiglia Schoch, imprenditori napoleonici originari di Fischenhal (Zurigo).

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

- Compendiose Notizie di Varese e luoghi adiacenti compreso il Santuario del Monte, Famiglia Bosina, da Cesare Orena nella Stamperia Malatesta, Milano, 1817, (copia anastatica), Tipografica Varese, novembre 1979.

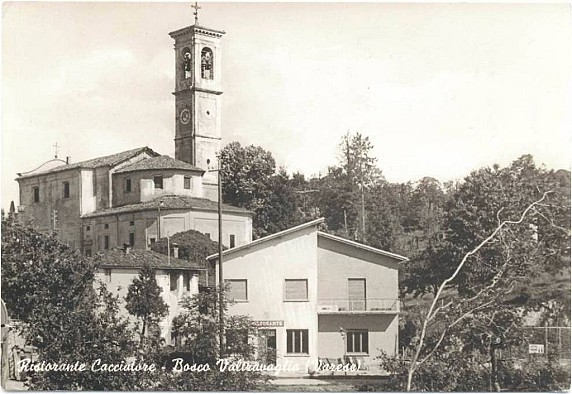

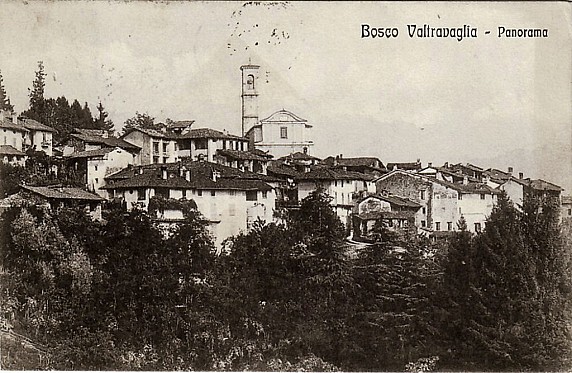

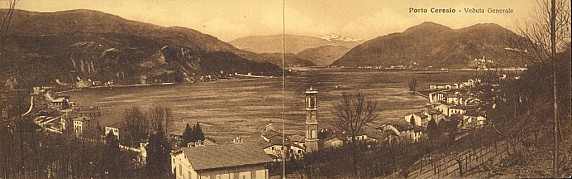

VALTRAVAGLIA

Antichi borghi e nuovi mestieri

La costruzione della Strada Laveno-Luino diede nuovo impulso alla neonata Provincia di Varese (1928) ma non annientò la memoria storica della valle che ancora s’apriva con Porto Valtravaglia sul Lago Maggiore. Il porticciolo era delimitato da una cortina di vecchie case della borghesia mercantile del XVII secolo. Nella valle interna le frazioni rurali di Brissago e Montegrino dispiegavano il loro tessuto abitativo composto da viuzze e vecchie case rurali. Sin da tempi lontani le risorse ambientali (legname da costruzione e da fuoco, produzione di carbone e pascoli) consentirono la crescita di una comunità che fu a lungo più numerosa di molte altre della zona. Il relativo benessere permise un oculato sviluppo dell’attività produttiva che poteva contare sulla produzione specializzata di lastre di vetro, caraffe e bicchieri di cristallo della Vetreria di Felice Cioja e Carlo Mellerio (1759). In epoca napoleonica il noto economista Melchiorre Gioia lodava la purezza dei vetri di Porto di poco inferiore a quelli di Boemia. La fabbrica assunse nel 1922 il nome di "S.A. Vetreria Nazionale A. Lucchini" che mantenne fino alla cessazione dell'attività nel 1959. Successivamente vennero impiantate a Porto Valtravaglia altre attività artigianali e industriali: la filanda Martignoni, una fabbrica di mobili in ferro (1921), la Telsa, specializzata nella lavorazione della seta artificiale, la Roffer e Martegani produttrice di campane in vetro. Poco più lontano si trovava l’industriosa Germignaga “ove vi si tengono un grandioso filatojo e torcitojo dei signori Huber e C. cogli ultimi raffinamenti”.

Il ”golfo delle fornaci”

La riviera del Lago Maggiore, ricca di affioramenti calcarei e di boschi (dai quali ricavava combustibile), fu il terreno privilegiato, fin dal basso Medioevo, della produzione di calce. L'area delimitata da Sesto Calende, Vergiate, Corgeno e Cuirone (vicino al lago di Comabbio), consentiva di trasportare agevolmente via-lago la calce verso i luoghi di destinazione e di smercio. A partire dal XIII secolo Germignaga, Caldè, Ispra e Angera videro sorgere numerose fornaci per la cottura della calce. Gli Statuti della Valtravaglia del 1283 testimoniano l'antica esistenza dell'attività di produzione che a quel tempo aveva un carattere stagionale e s’integrava con i cicli della produzione agricola. Solo a partire dall'Ottocento la lavorazione presso i forni della Rocca di Caldè assunse una fisionomia più stabile per tutto l'arco dell'anno. A Ispra le fornaci, pur essendo attive fin dalla fine del 1300 (Annali della Fabbrica del Duomo di Milano), assunsero solo dopo il 1850 un ruolo significativo nell'economia del paese con circa una decina di stabilimenti in attività. Buona parte di essi erano concentrati lungo la costa, soprattutto gli insediamenti più antichi. Il tratto immediatamente a nord del porto, chiamato “Golfo delle Fornaci”, non ha conservato alcun edificio legato all'attività produttiva ma, risalendo il promontorio, si possono incontrare: la fornace Butti (inizio 1800), trasformata in residenza e poi le fornaci del Pinet e della Punta. Altre più recenti sono state costruite a monte sul versante orientale del Monte del Prete. La calce prendeva la via del lago verso sud fino a Sesto Calende, attraversava il Ticino e il Naviglio Grande, giungeva a Milano e a Pavia. La relazione del 14 giugno 1864 sullo stato delle industrie nel comune di Castello Valtravaglia raccontava che: “Lungo la spiaggia del Lago Maggiore, sul territorio di uesto comune, trovasi diverse cave calcaree con fornaci, impegnando così una centinaia di lavoratori tra minatori, braccianti, e barcaioli.”

__________________________________

Testi tratti da:

- Edo Bricchetti, Stefania Chiaravalli, Alfio Rizzo, I fossili del lavoro. Percorsi di archeologia industriale in Provincia di Varese. Guida realizzata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società con il contributo della Regione Lombardia e della Provincia di Varese 2003.

.png)

-thumb.jpg)

-thumb.jpg)